2025.10.10膝の痛みと上手につきあうために〜再生医療とリハビリのはたらき〜

こんにちは!当院では、皆さんの健康と幸せをサポートするために、再生医療技術を提供しています。

膝にかかる負担と変形性膝関節症の原因

「立ち上がるときに膝が痛い」「階段の上り下りがつらい」そんなお悩みはありませんか?

膝の関節には、普段の歩行や階段の上り下りだけでも、体重の2〜6倍もの負担がかかると言われています。

こうした負担が積み重なることで、関節の軟骨がすり減り、「変形性膝関節症」という状態になることがあります。

変形性膝関節症になると、関節のバランスがくずれ、特に膝の内側にストレスがかかりやすくなります。

そのため、膝の痛みや動かしにくさ、歩きにくさが出てくるのです。

新しい治療法「PRP療法」とは

最近では、こうした膝の症状に対して、「PRP療法(ピーアールピー療法)」と呼ばれる治療法も選ばれるようになってきました。

これは、ご自身の血液から成分を取り出し、膝に注射することで、痛みや炎症をおさえることを目的とした治療です。

すべての方に効果があるとは限りませんが、変形が進んでいない段階で選ばれることのある治療法です。

リハビリと医師・スタッフの協力体制

そして、どんな治療を行う場合でも、欠かせないのがリハビリです。

リハビリでは、膝まわりの筋肉をきたえることで、関節の負担をへらしたり、正しい姿勢や歩き方を身につけたりします。

柔軟性を保つことで、動きやすくなり、日常生活が少しずつ楽になっていくこともあります。

当院では、医師とリハビリのスタッフが協力しながら、それぞれの方に合った方法で治療や運動指導を行っています。

「手術はまだ考えていないけれど、今の痛みを少しでも楽にしたい」

「できるだけ自分の足で歩き続けたい」

そんな気持ちをサポートできるように、一緒に取り組んでいきます。

膝の痛みでお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

まずはご相談ください

再生医療はすべての方に適応となるわけではありませんが、当院では丁寧な診察とご説明を心がけています。

「どんな治療か知りたい」「手術以外の選択肢を探している」など、お気軽にご相談ください

再生医療外来:毎月第4木曜日

再生医療が、これまであきらめていた「動ける日常」への一歩となることを願っています。

再生医療は、手術以外の新たな選択肢として注目されている治療法です。

当院では、患者さん一人ひとりの症状や生活背景に合わせた治療を大切にし、これからも地域に根ざした再生医療の提供に努めてまいります。

当院の「再生医療まるわかりBOOK」をご希望の方に配布しております。

お気軽にご相談ください。

お悩みはLINEで気軽にご相談できます

「痛みが続いて不安…」

「どんな治療が合うかわからない…」

そんなお悩みがあれば、まずはお気軽にご相談ください😊

専門スタッフが内容を確認し、ご案内いたします。

🦵✨ LINEで相談する方法

① 下のボタンから友だち追加

② トーク画面に 「膝」 とだけ送信

\これだけでOK!/

「ひざのお悩み外来」問診フォームをお送りします📩

📍こんな方におすすめ

- 整形外科の受診を迷っている

- 再生医療に興味がある

- 手術せずに今の状態をなんとかしたい

- 痛みを悪化させたくない

悩んだその時が、治療を始めるタイミングです。

まずは一言、「膝」と送ってください😊

2025.10.06こうのす共生病院のDX推進が紹介されました

このたび、PwCコンサルティング合同会社が運営する「Healthcare Hub 医彩―ヘルスケアを彩る 医彩―Leader’s insight」に、医療法人社団鴻愛会 理事長 神成文裕、こうのす共生病院 看護部長 黒澤晃、システム情報管理課 新純一へのインタビュー記事が掲載されました。

記事では、「共に生きる」という法人理念のもと、こうのす共生病院およびグループがDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する背景や、ICT導入による現場改革、患者様や職員への効果、病院経営面の工夫、医療介護連携モデルへの挑戦などを複数視点から具体的に紹介しています。

理事長や現場責任者が直面した組織風土の変革、職員の働きがいにつながる環境作りへの取組み、その実現のためのマインドセットと現場施策、そして次世代の“共に生きる”病院像への思いも語られています。

また、AI問診やバイタル自動測定、スマートフォンの活用など、最新のICT技術の導入事例、変化に向き合う現場スタッフの声も具体的に掲載されています。

地域包括ケアを見据えた新たな医療介護連携と、職員一人ひとりの自己実現・働きやすさを追求する組織としての姿勢が、病院・介護現場の今後の参考となる内容です。

是非、下記の外部サイト記事をご覧ください。

2025.10.02こうのす共生病院 織田徹也病院長が埼玉県ドクターとして滋賀国スポに帯同

先日、滋賀県で開催された第79回国民スポーツ大会(国スポ)に、当院の織田徹也病院長が埼玉県代表のスポーツドクターとして帯同しました。

大会期間中は15歳でボウリング競技に出場した中川選手をはじめとした選手たちのサポートを行いました。

国民スポーツ大会(国スポ)は、毎年都道府県持ち回りで開催される、日本最大級のスポーツの祭典です。

広く国民にスポーツを普及させ、スポーツ精神を高めることで、国民の健康増進と体力向上を図り、地方スポーツや地域文化の活性化にも大きく寄与しています。

大会は選手だけでなく、多くの指導者や支援スタッフ、医療関係者が一丸となって成功を支える重要な場でもあります。

こうした全国規模のスポーツ大会に、当院の織田徹也病院長が埼玉県のスポーツドクターとして帯同できたことは、大変意義のあることと感じています。

医療面から大会を支える役割は、選手の健康や安全を守るだけでなく、スポーツ現場における医療連携の質を高める重要な役割です。

地域医療の枠を超え、全国レベルのスポーツ医療に携わる経験は、当院の医療体制のさらなる充実につながるとともに、スポーツ振興に貢献する誇らしい機会でもあります。

今後もこうのす共生病院は、地域医療の拠点として、またスポーツを通じた健康づくりの支援に努めてまいります。

2025.10.01脳ドックは本当に必要?早期発見が「未来の安心」へ

脳ドックとは、MRIやMRAなどの画像検査を用いて、脳や血管の状態を詳しく調べる健康診断です。

通常の健診では見つかりにくい「無症候性脳梗塞」や「脳動脈瘤」、認知症につながる脳の変化などを早期に把握することができます。

厚生労働省の統計によれば、脳卒中は日本人の死因の第4位、介護が必要になる原因では第2位とされており、早期発見・予防が重要な病気です。

脳ドック受診が推奨される方

以下に当てはまる方は脳ドックの受診をご検討ください。

- 40歳以上の方

- 高血圧・糖尿病・脂質異常症など生活習慣病をお持ちの方

- 喫煙習慣がある方

- 肥満傾向がある方

- ご家族に脳卒中や認知症の既往がある方

- 「最近物忘れが増えた」「頭痛やめまいが続く」と感じている方

脳ドックは「異常がある人だけの検査」ではなく、今の自分の状態を把握し、将来に備えるための検査です。

脳ドックでわかること

- 無症候性脳梗塞

- 脳動脈瘤(くも膜下出血の原因となることがあります)

- 脳腫瘍

- 頸動脈の狭窄(血流不足の原因となることがあります)

- 認知症の兆候(脳萎縮のパターンなど)

脳ドックを受けるメリット

- 早期発見・早期対応につながる

- 将来の生活習慣改善のきっかけになる

- 異常がなければ「安心感」が得られる

- 家族にとっての備えになる

脳ドックを受ける際に注意が必要な方

脳ドックは有用な検査ですが、以下の方は事前の確認や配慮が必要です。

- 妊娠中、または妊娠の可能性がある方

- 体内にペースメーカーや金属が入っている方

- 閉所恐怖症が強い方

検査を受けられるかどうか、または代替検査の可否について、事前に医師にご相談ください。

よくあるご質問(FAQ)

Q. どのくらいの頻度で受ければよいですか?

A. 一般的には40歳以降に一度受診し、その後は年齢やリスク因子に応じて数年ごとに受診が推奨されています。

Q. 異常が見つかった場合はどうなりますか?

A. 必要に応じて追加の精密検査や専門科へのご紹介を行います。

健康に過ごす未来のために

脳卒中や認知症は、ある日突然生活を変えてしまう病気です。

しかし、脳ドックで事前にリスクを知ることで、生活習慣の改善や医療的対応につなげることができます。

「まだ大丈夫」ではなく、「今のうちに確認する」ことが未来の安心につながります。

こうのす共生病院では、地域の皆さまの健康寿命を守るために脳ドックを実施しています。

ぜひ一度ご相談ください。

当院では、スムーズに受診いただけるよう、予約制でご案内しています。

ご自身やご家族の健康のためにも、どうぞお気軽にご相談ください。

健診センター直通:048-541-7737

2025.10.01インフルエンザの予防接種はいつ受けるべき?

毎年冬に流行するインフルエンザ🤒その予防策として多くの方が考えるのが「インフルエンザワクチン接種」です。しかし、ワクチンを受けるタイミングについて悩む方も多いのではないでしょうか?今回は、当院の薬剤師に『インフルエンザの予防接種はいつ受けるべきか?』について聞いてみました🎤

ワクチンの予防効果期間

インフルエンザワクチンの予防効果は、接種後約 2週間後 から始まります。

もちろん個人差はありますが 約5か月間 持続すると言われています。

接種による予防効果の範囲

ワクチンは、インフルエンザウイルスの発症を完全に防ぐものではありませんが、重症化を大きく抑える効果があります。

さらに、合併症(肺炎・気管支炎など)の発症リスクを下げるという報告もあります。

また、集団免疫的な効果により、ウイルスの流行拡大を一定程度抑える役割も果たします。

インフルエンザの流行パターン

インフルエンザは例年、次のような流行パターンを示すことが多いです。

11月~12月 :徐々に患者数が増加

1月~2月 :流行のピークを迎える

4月~5月 :流行が減少し、終息に向かう

この流行パターンを踏まえ、ワクチン接種のタイミングを考えましょう💉

最適なワクチン接種時期

インフルエンザの流行に備え、 徐々に患者数が増加する10月から11月 にワクチンを接種するのが最適と考えます👍この時期に接種することで、流行のピーク時(1月~2月)もカバーされます。早すぎず遅すぎないタイミングでの接種がポイントです🍀

高齢者や基礎疾患をお持ちの方へ

特に高齢者や基礎疾患を持つ方々は、インフルエンザに罹患されると重症化リスクが高いと言われています。可能であれば早めに接種を考え、かかりつけの医師や薬剤師と相談することをお勧めいたします✨

以下の状況にある方は、予め医師にご相談ください

- 重いアレルギー反応(ワクチン成分に対するアナフィラキシー歴など)を経験された方

- 急性の重篤な疾患で体調が不安定なとき

- 重度の免疫抑制状態にある方(免疫抑制薬を使用中など)

- 発熱などの明らかな感染症があるとき

ワクチン効果を最大化するために

- 接種後 2週間は人混みを避ける、手洗い・マスク・うがいなど感染対策を続けましょう。

- インフルエンザワクチンだけでなく、定期的な健康管理(睡眠・栄養・運動)も大切です。

- 接種後の体調変化を記録しておくと、医師との相談に役立ちます。

最後に

インフルエンザワクチンを適切なタイミングで接種し、その効果を最大限に引き出しましょう💉接種時期について不安がある方は、かかりつけの医療機関にご相談ください。予防は万全を期すための第一歩です💪今年の冬も健康で過ごすために、早めの準備を心がけましょう。

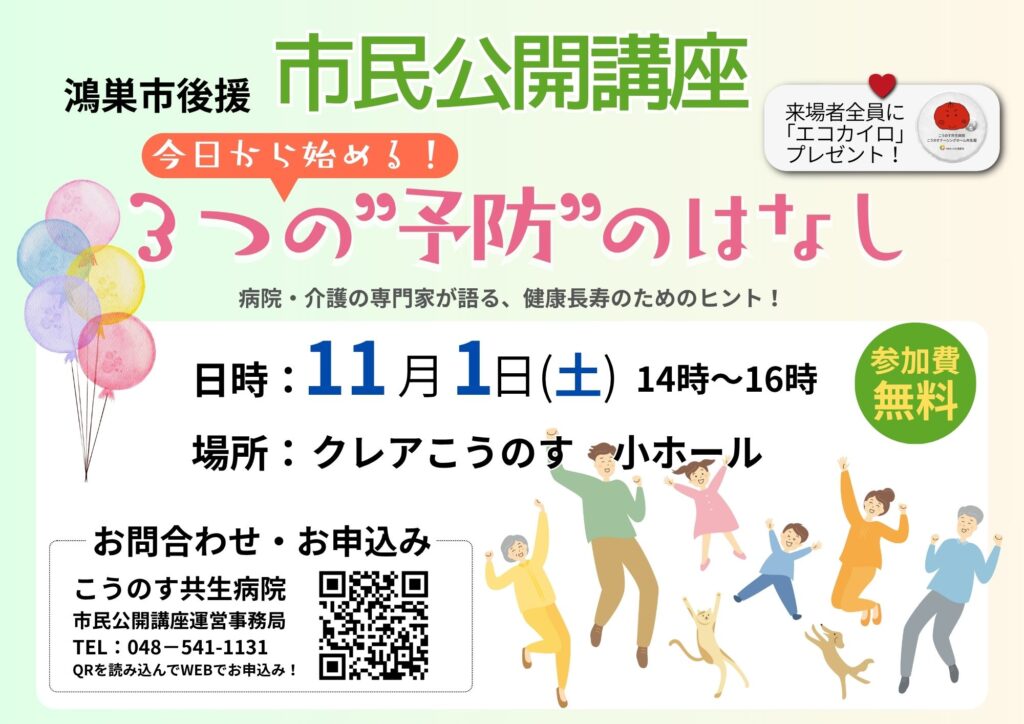

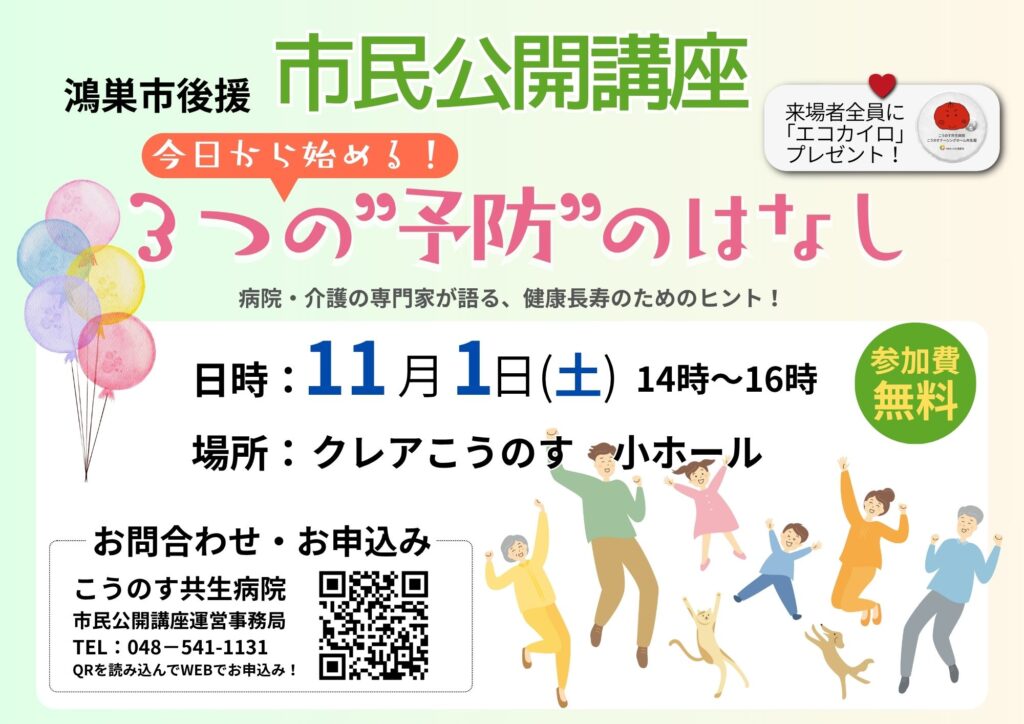

2025.09.30市民公開講座「今日から始める 3つの予防のこと」|令和7年11月1日(土)開催します!

本講座では、医師・薬剤師・理学療法士・介護福祉士など医療・介護の専門職が登壇し、インフルエンザ対策(感染予防の基本と予防接種の考え方)、関節の健康(変形性股関節症の予防と体操実演)、口腔ケア(食べる・話す・飲み込む力を守るための管理と介護現場での実践)という3つのテーマについて、日常生活に役立つ内容をわかりやすく解説します。

さらに、会場内にはインフルエンザ予防接種に関する相談ブースを設置し、接種に関する疑問や不安について、医療職が個別に対応いたします。

体操は椅子に座ったままでもできる内容で、参加者の年齢や体力に配慮した構成です。

開催概要

| 項目 | 内容 |

|---|

| 開催日 | 令和7年11月1日(土) |

| 時間 | 14:00〜16:00(受付開始 13:30) |

| 会場 | クレアこうのす(鴻巣市文化センター) |

| 対象 | 一般(定員200名) |

| 参加費 | 無料(事前申込制) |

講座内容

- インフルエンザ対策:感染予防の基本と接種の考え方

- 変形性股関節症の予防:関節の負担を減らす生活習慣と予防体操の実演

- 口腔ケア:食べる・話す・守る口の健康

- 【特別企画】インフルエンザ予防接種相談ブース:接種に関する疑問や不安を個別に対応

申込方法

電話:048-541-1131(平日 9:00〜17:00)

窓口:こうのす共生病院 外来受付

WEBフォーム:下記ボタンよりアクセス

※定員に達し次第、受付を終了いたします。

会場アクセス

クレアこうのす(鴻巣市文化センター)

〒365-0032 埼玉県鴻巣市中央29-1

JR鴻巣駅東口より徒歩5分/駐車場あり

主催・お問い合わせ

こうのす共生病院 市民公開講座 運営事務局

〒365-0027 埼玉県鴻巣市上谷2073-1

TEL:048-541-1131(平日 9:00〜17:00)

2025.09.29膝の再生医療~PRP療法とは~

こんにちは!当院では、皆さんの健康と幸せをサポートするために、再生医療技術を提供しています。

数ある再生医療治療の中でも今回はPRP療法(多血小板血漿療法)についてご紹介します。

PRP療法とは?

PRP療法とは、患者さん自身の血液を使った治療法です。まず、血液を採取し、そこから血小板を濃縮した血漿を取り出します。

この血漿を痛みのある部分(膝関節)に注入することで、血小板に含まれる成長因子が組織の修復や再生を促進します。

例えば、スポーツ障害や変形性膝関節症に効果が期待できるとされています。

PRP療法のメリットとは?

PRP療法の一番のメリットは、患者さん自身の血液を使うため、アレルギー反応や拒絶反応のリスクが低く、安全性が高いことです。

これにより、安心して治療を受けることができます。

また、自然治癒力を活かした治療法なので、体に優しく、痛みの軽減を目指します。

日帰り治療ですので早く日常生活に戻れるのが嬉しいポイントです。

PRP療法を支える「こうのす共生病院 検査技師」の専門力

当院では、専門の臨床検査技師がPRP療法のプロセス全体をサポートしています。

まず、患者さんから採血を行い、専用の機器を使って血小板を濃縮します。

この過程では、正確な操作と高度な技術が求められますが、私たち臨床検査技師はその専門知識と経験を活かして、最適なPRPを作成しています。

私たちは、再生医療の可能性を最大限に引き出し、患者さんの未来を明るくするお手伝いをしたいと考えています。

まずはご相談ください

再生医療はすべての方に適応となるわけではありませんが、当院では丁寧な診察とご説明を心がけています。

「どんな治療か知りたい」「手術以外の選択肢を探している」など、お気軽にご相談ください

再生医療外来:毎月第4木曜日

再生医療が、これまであきらめていた「動ける日常」への一歩となることを願っています。

再生医療は、手術以外の新たな選択肢として注目されている治療法です。

当院では、患者さん一人ひとりの症状や生活背景に合わせた治療を大切にし、これからも地域に根ざした再生医療の提供に努めてまいります。

当院の「再生医療まるわかりBOOK」をご希望の方に配布しております。

お気軽にご相談ください。

お悩みはLINEで気軽にご相談できます

「痛みが続いて不安…」

「どんな治療が合うかわからない…」

そんなお悩みがあれば、まずはお気軽にご相談ください😊

専門スタッフが内容を確認し、ご案内いたします。

🦵✨ LINEで相談する方法

① 下のボタンから友だち追加

② トーク画面に 「膝」 とだけ送信

\これだけでOK!/

「ひざのお悩み外来」問診フォームをお送りします📩

📍こんな方におすすめ

- 整形外科の受診を迷っている

- 再生医療に興味がある

- 手術せずに今の状態をなんとかしたい

- 痛みを悪化させたくない

悩んだその時が、治療を始めるタイミングです。

まずは一言、「膝」と送ってください😊

2025.09.10さくら記念病院、北里大学メディカルセンターが当院のスマートホスピタル(医療DX)を見学

8月20日にはさくら記念病院様、9月2日には北里大学メディカルセンター様より看護師の皆さまが、当院のスマートホスピタルの取り組みを見学にお越しくださいました。ご多忙の中、貴重なお時間を割いてご訪問いただきましたこと、心より感謝申し上げます。

全国的に高齢者人口の増加が進む中でも、埼玉県は特にその伸びが顕著であり、医療現場では限られた人員で質の高いケアをいかに継続していくかが大きな課題となっております。特に看護師の皆さまは、診療報酬改定や施設基準に伴う記録業務が年々増加するなかで、業務効率化・タスクシェア・タスクシフトの推進が急務となっています。

当院では、そのような現状を踏まえ、システムやDXを積極的に導入することで業務の負担を減らし、患者様と向き合う大切な時間を確保することを目指しております。スマートホスピタルの構築は、単なる効率化の手段ではなく、「職員が少しでも快適に働ける環境を整えること」そして「患者様により安心で温かい医療を提供すること」の両立を実現するための取り組みです。

今回の見学を通じていただいたご意見や学びは、私たちにとっても大変貴重な財産となりました。今後も病院間の交流や情報共有を重ねることで、共に医療の質を高め、地域社会に貢献できる仕組みづくりを進めてまいります。

これからも「働く人に優しい病院」「患者様に寄り添う病院」を実現するために、スマートホスピタルの発展に尽力してまいりますので、引き続きご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

-1024x768.jpeg)

-1-1024x768.jpeg)

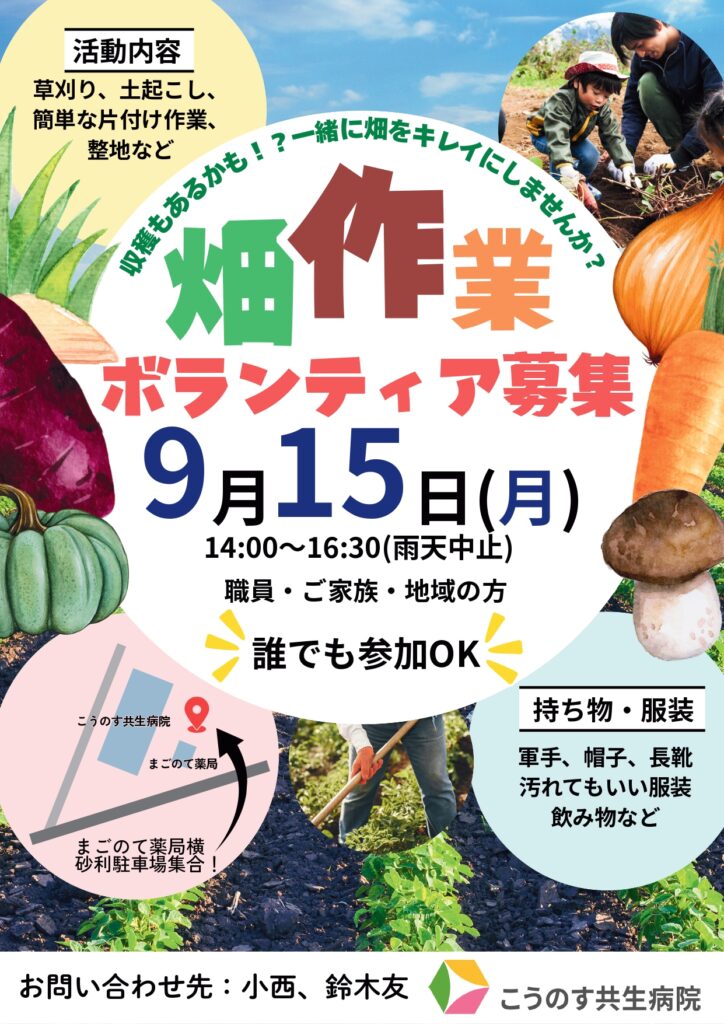

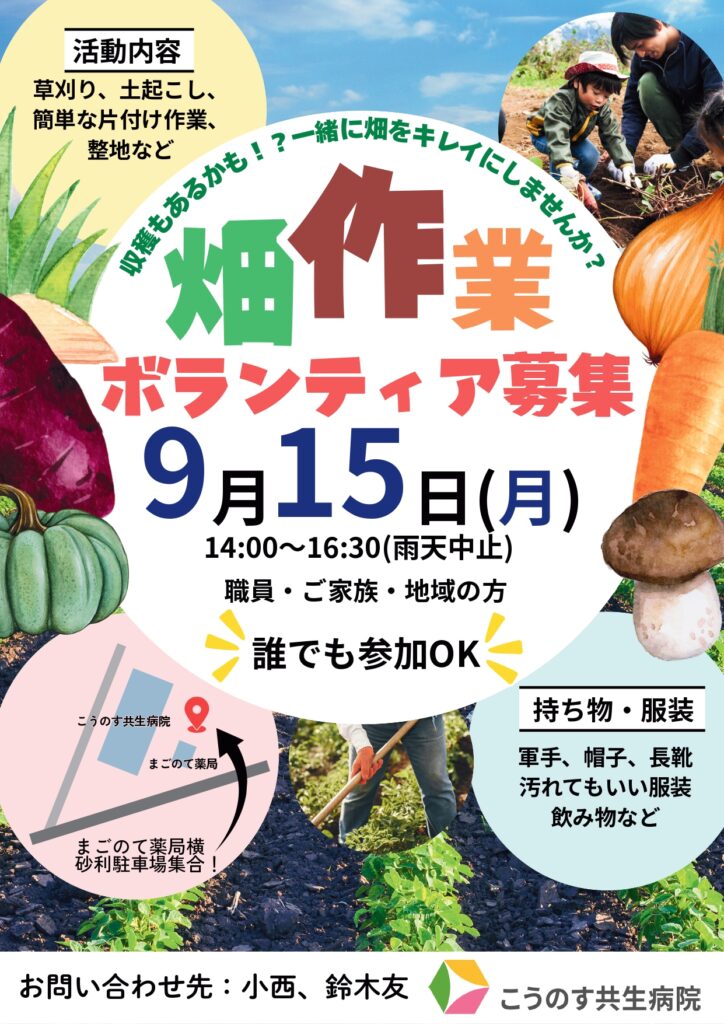

2025.09.04🧑🌾こうのすえん 畑再生プロジェクト 活動報告🌱

鴻愛会SocialGoodプロジェクトの『こうのすえん』チームです!

地域の方々と畑づくりを通して、深くかかわっていくことを目指しています🌼

本日は農園にて草取りとオクラの摘芽作業を行いました。

じゃがいも掘りの後、鶏糞を撒いた区画には雑草がびっしりと繁茂しており、整備には少し時間がかかりました。

丁寧に草を取り除き、作物の成長に集中できる環境を作っています。

一方、里芋はこの夏の高温の影響で少し元気がなく、水分補給をしっかり行いながら回復を図っています。

かぼちゃは順調に実をつけており、収穫の日が楽しみです!

オクラも大きく育ちすぎたため、無駄な葉を整理し、今後の収穫に期待を持っています。

今後の予定としては、引き続き草取り作業を行いながら、大根や秋じゃがいもの植え付けを計画しています。

農園の様子や野菜たちの成長の様子は、これからも定期的に皆さまにお伝えしていきますので、どうぞお楽しみに。

ボランティア募集

9月15日(月・祝)に草取りや整地などの畑作業ボランティアを募集しています。

どなたでも気軽にご参加いただけます。予約は不要ですので、当日直接お越しください。

作業で収穫できた野菜はお持ち帰りいただけます!

みなさまのご参加を心よりお待ちしております✨

2025.09.02台湾研修生、検査科での研修を無事に終了

当院では、2025年8月5日から9月2日までの約1か月間にわたり、台湾の医療系学校から3名の研修生を受け入れ、検査科で実習を行い、研修が無事に終了いたしました。

言語の壁を乗り越え、臨床検査の実践的な学びと理解

実習中は採血や検体の扱いをはじめ、心電図や聴力検査、超音波検査など多彩な臨床検査を実践的に学びました。

また、病棟の見学を通じてチーム医療の現場や検査技師の役割についても理解を深める貴重な機会となりました。

言語の違いを乗り越え、スタッフと研修生が翻訳アプリやジェスチャーを活用しながらコミュニケーションを取り合う姿が印象的でした。

研修の終盤には笑顔で交流を深めるなど、相互理解を深めた実り多い実習期間でした。

今後も国際交流と人材育成に注力

こうのす共生病院は、今後も国際医療交流を進め、技術交流と人材育成に力を入れてまいります。

-1024x768.jpeg)

-1-1024x768.jpeg)