2024.06.24【MEET+(ミータス)】なんでも交流会活動報告

こんにちは、MEET+(ミータス)です。

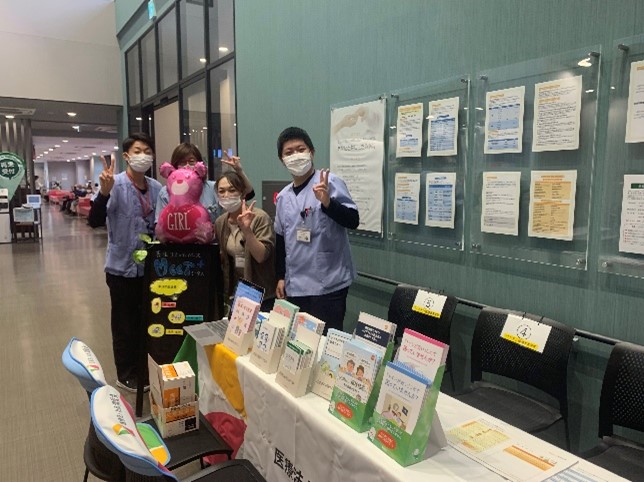

私たちは、病院の中だけでなく街に住む多くの方と触れ合いたいと思い〝なんでも交流会〟を開催しているチームです。エルミこうのすショッピングモールや、こうのすタンポポ翔裕園で開催された、GENKIフェイスでの〝なんでも交流会〟での様子や、私たちの自己紹介をさせていただきます。

MEET+(ミータス)の立ち上げ

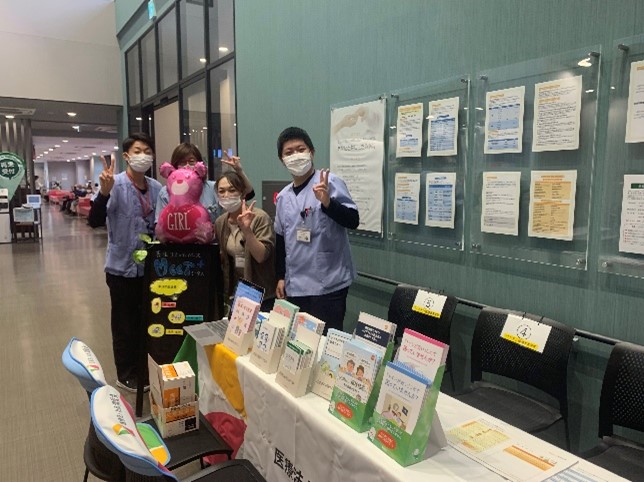

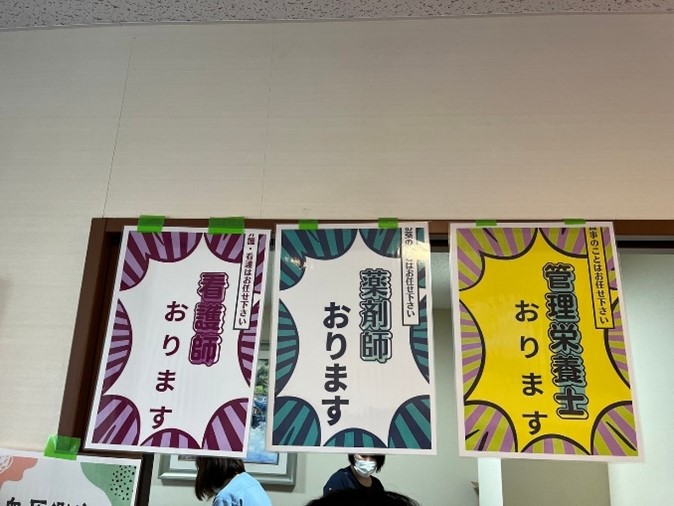

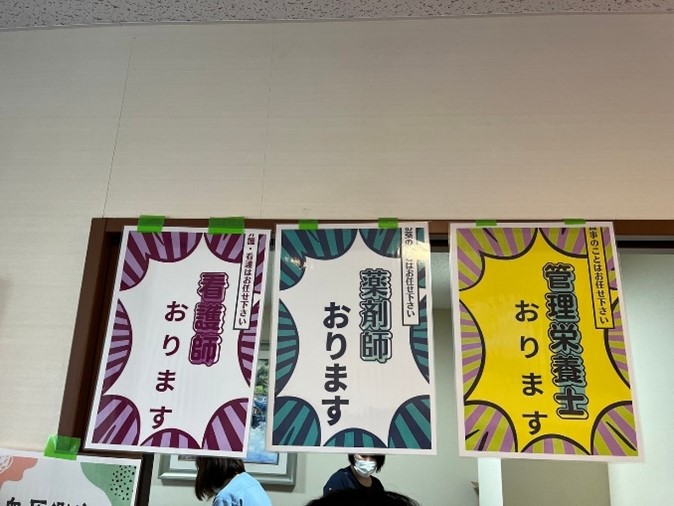

こうのす共生病院では医療と介護の壁を壊し、人とヒトをつなぎ「共に生きる」地域を創ることを目指しています。たくさんの人と繋がってたくさんのお話しを聞きたい、病院のスタッフとして、そしてなにより人として誰かのお役に立ちたい、そんな思いを込めてチームを立ち上げました。MEET+のメンバーは看護師、薬剤師、管理栄養士、社会福祉士、医療事務など、多職種で構成されています。

MEET+(ミータス)の由来

ラテン語で、導くMEET(出会い)を+(重ねる)満たす。そしてもう一つ、MEET US(私たちに会いに来てほしい)これが、MEET+の名前の由来です。

MEET+の活動内容と展望

私たちが開催する〝なんでも交流会〟はお体のこと、薬のことから介護保険のことまで医療に関する相談はもちろん、孫の誕生日プレゼントを一緒に考えたり、進路相談、今夜の夕飯メニューまで、〝なんでも〟お話しを伺っています。そして私たちは病院内の特設ブースだけでなく、地域の商業施設やイベントでも交流ブースを設けて活動しています。家族連れで活動に参加するメンバーもおり、家族ぐるみで地域の方々とのコミュニケーションを楽しんでおります。また、MEET+では〝なんでも交流会〟へ多くの方々に参加いただけるよう、チャリティバザーや血圧測定などのお楽しみイベントも同時に企画しています。

鴻巣市に住む方々にとって、心地の良いコミュニティの構築、地域に住む方々のウェルビーイングや日常生活の幸福にコミットする。そんな活動を続けていきたいと考えています。街のどこかで、【MEET+(ミータス)】を見かけた方はぜひ、お気軽にお声がけください。

2024.06.12NOBORI(PHR)によって会計の待ち時間がなくなります!

NOBORI(PHR)によって

会計の待ち時間がなくなります!

こんなご経験ありませんか?

- 病院受診に半日要することが多く、ほかの予定を入れにくい・・・

- 体調が悪い中、長時間も待たされるのはとてもつらい・・・

- 医療費を管理するのが大変・・・

そんなご意見から、患者様にとって受診しやすい病院を目指すために、当院ではNOBORI(PHR)を活用し、病院の滞在時間を減らす取り組みを行っております。

NOBORI(PHR)とは?

NOBORI(PHR)とは、Personal Health Recordの頭文字を取った略語で、患者様の健康・医療に関する情報をさしています。患者様ご自身のこれまで病院に受診した日、次回受診する予定日、採血結果、お薬情報などをスマホ1つで確認することができます。

※詳しくは、NOBORI(PHR)ー医療情報管理アプリについてをご覧ください。

医療費後払いサービス

NOBORI(PHR)に登録しクレジット登録しておくだけで、診察が終わった後に会計を待たずにご帰宅いただけます。

以下の手順に沿って、ご登録ください。

アプリインストール

STEP.1

iPhone/iPadをご利用の方はApp Storeから、Andorid端末をご利用の方はGoogle Playから「医療情報管理アプリNOBORI」をインストールできます。(「のぼり」で検索できます。)

(iPhone/iPad(iOS 11.0以降)およびAndroid(Android OS 5.0以降)に対応)

利用者登録と医療機関登録

STEP.2

インストールしたアプリを立ち上げ、画面に沿って利用者登録をしてください。

STEP.3

医療機関登録画面で、「こうのす共生病院」と入力し、「登録する」を押してください。

医療費後払い設定

STEP.4

「設定」画面から、クレジットカードの情報をご入力ください。

当院で医療情報の連携作業

STEP.5

ご来院されましたら、「NOBORIを登録しました」と受付職員にお声かけください。

患者様の医療情報を連携致します。

医療費後払い(当日)

STEP.6

医療費後払い機能を利用したい方は、アプリ画面を受付職員にご提示ください。

※過去のご精算が残っている場合は、院内でご精算をお願いする場合がございます。あらかじめご了承ください。

医療費後払いサービスで、叶えられること

- 診察終了後、すぐご帰宅いただけます!

- お買い物やご自身の時間を有効的に使えます!

- 医療費をスマホで一元管理することができます!

ぜひご活用ください。

2024.05.27カンボジアでの医療視察 その2

こんにちは

非常勤医師をしている松山敏之です。

カンボジアでの医療視察についてお話する前に、その1ではカンボジアの歴史と現在のカンボジア医療体制についてお話させていただきました。

今回は、本題のカンボジア医療視察の話をしたいと思います。

私がカンボジアの医療視察で思ったことを簡潔に言うと

『カンボジアの人は病院に行かない』です。

それは、お金がないからとか医療体制が整っていないからとか様々な理由があると思います。さらに、私が個人的に思ったことは、お腹が痛いとか熱があるとか、そういうものに対して、病院に行くという感覚がまずないように思いました。今、本当に相当困ってないと病院には行きません。

現在の軽い症状でさえも病気として捉えていないのですから、血圧が高いとか、血糖値が高いなどの長期予後や病気を予防するという概念はまだまだ先ですよね・・・。

では具体的に医療事情をみていきましょう。

カンボジアの医療保険

前回のお話でカンボジアには包括的な医療保険はないとお話しました。そのため、カンボジアでは保険の加入によって受けられる医療がだいぶ変わってきます。

①大都市での民間病院医療

②中都市での民間病院医療

③公立の病院医療

④小児病院

と4項目でお話します。

ちなみに日本は国民皆保険ですので、基本的に全国民が3割負担(高齢者は所得によって負担率がかわる、0割の方もいる)です。高額医療費という制度もあります。民間病院でも公立病院でも患者側が支払うお金は同じです。その自己負担金を、さらに個人医療保険で払う人もいるといった感じですね。

大都市での民間医療

我々は今回ベトナムでも医療視察しました。

ベトナムの首都ハノイと並ぶ2大都市、ホーチミンの民間病院を見学させてもらいました。民間病院を受診できる人は富裕層や海外駐在員、海外旅行者などが対象です。

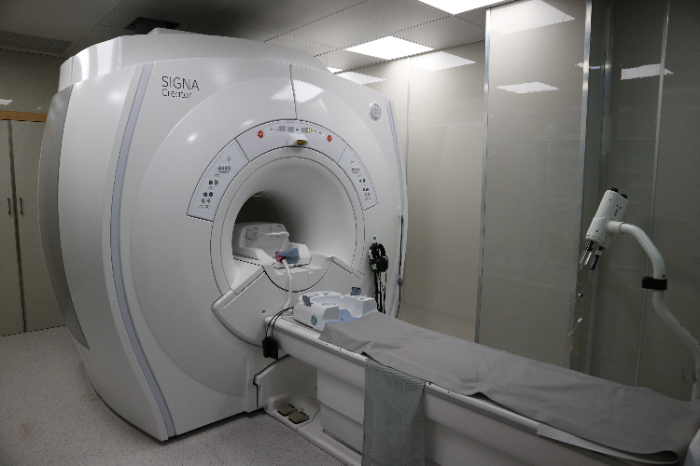

まず思うことは、院内がきれいで医療設備が非常に整っています。最新のCT、MRI、エコーにオリンパス上部下部内視鏡まで揃えてあり、院内で採血検査、培養検査もできます。

外科、内科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、歯科など、ひととおり診察することができます。皮膚科では美容レーザー、脂肪吸引まであり、なかなか日本でもここまで医療設備がそろっている病院はないのではないかと思う立派な病院でした。検査をして、そこからの実際の医療の質がどうかはまでは、見ることはできませんでしたが、病院設備はすごかったです。

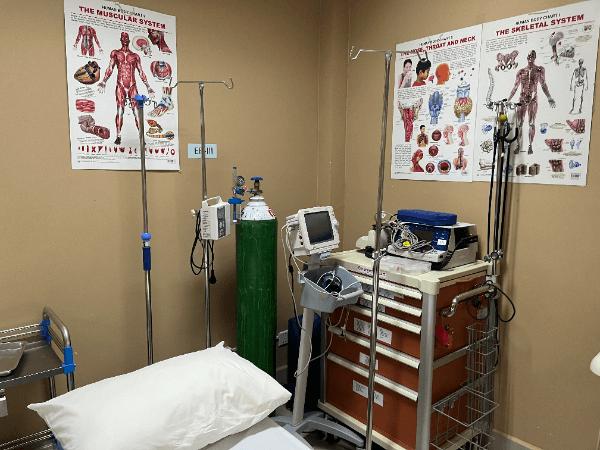

中都市での民間医療

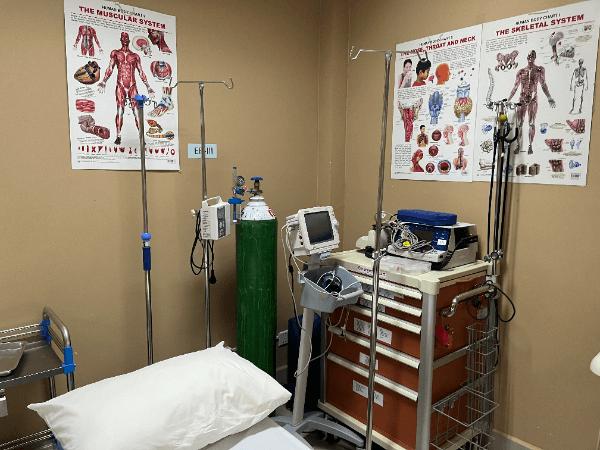

カンボジアの世界遺産であるアンコールワットがあるシェムリアップという都市に元気村グループのアンコール共生病院はあります。シェムリアップは観光客が非常に多いので、わりと大きい都市ではあります。 アンコール共生病院を見学させていただきました。

病院の受付にER

院内で採血もできますし、心電図もありました。

新しくきていただいた眼科の先生の診察室

手術室はありましたが、現在稼働はしておらず。

歯科も依然は診療していましたが、現在は行っていませんでした。

ひととおりの医療器材はあり、プライマリーケアは行えるといった感じです。

ただ、心電図でST上昇があり心筋梗塞を疑ったり、麻痺、意識障害で脳疾患を疑ってもそこから専門医はいませんしCT、MRI、カテ室、手術室はないので、そこから搬送となりますが、搬送先は車で5,6時間かかる首都プノンペンになります。その患者さんがどうなるか、想像は難しくありません。 お金がなくて病院は受診できないが、お金があって病院に受診しても、緊急疾患であれば診断治療ができない。それが中都市の民間病院です。

公立病院の医療

カンボジアの国民のほとんどは病気になると国の病院に受診することになります。シェムリアップの州立病院を見学させていただけました。 中央にある棟は最近、日本支援で建設された棟でこの建物はきれいでした。

院内内部の医療器材は見られなかったのですが、CT、MRIはあるみたいです。ただMRIは子供に限られ、それも本当に必要だと判断された小児のみということです。 写真は入院棟で現地の人はICUであると言っていました。酸素は壁に配管されておらず、ボンベが外に並べられています。室内は不衛生で、感染対策はされていません。食事病衣の提供はなく、家族が持ってくるとのことです。栄養管理や食事形態の調節は行っていないということです。

患者さんが多すぎるため、室内に入りきらず、外にベッドが置かれています。大きな部屋に所狭しとベッドが並べられて点滴がつなげられています。

状況をみるからに、検査や診断はされていないと思われ、おそらく対症療法だけかと思われます。苦しければ酸素、点滴、抗生剤といった感じでしょうか。感染症や外傷患者以外にも癌や血管系、膠原病などの患者もいるでしょうが、おそらく診断までいかずといった感じが見受けられました。

けっこう衝撃を受けました。

小児病院の医療

小児の医療に関しては、海外からのNGO団体が支援を行っているため、非常に充実していました。NGO団体が支援している子供病院を入口だけ見させていただきました。支払うお金はいくらでもいいみたいです。払えるだけ払ってくださいという制度のようです。

すべての施設で医療設備のみの見学で実際の医師が行う医療の内容までは見学できませんでした。機会あれば、今後は実際の医療内容まで見学できたらと思います。

小括

・カンボジアの医療は格差が非常に高い 。

・大部分の貧困層の医療は今現在も非常に低い。

我々に何ができるのか

国民皆保険である日本では、すべての人が簡単に医療機関を受診することができます。受けられる医療も高く、必要な場合には後方機関に速やかに受診することができます。先進国では現在、感染領域、腫瘍領域、免疫アレルギー領域などでは、遺伝子やタンパク発現から疾患を治療していく治療が最先端となっています。ノーベル医学賞などで有名になったオプジーボ®などの免疫チェックポイント阻害剤などは本当にまだまだまだ先の話なんだと思います。

カンボジアでは今、耐性菌が問題となっているようです。

薬剤の法整備がしっかりしていないため、町の薬局で抗菌剤が簡単に買えます。ペニシリン系のみならず、ニューキノロン系まで買えるとのこと。おそらく、先進国などで製造される安い後発品が流れてくるものと思います。またステロイドも買うことができます。患者さんは効いたから使おうとキノロン系抗菌薬やデキサメタゾンなどのステロイドを内服します。もちろん、キノロン系抗菌薬やステロイドを内服すれば、大体の感染症、免疫アレルギー疾患は改善します。ただ医療知識がある人間からしてみれば、そのような薬剤を乱用してしまったら近い未来にどうなるか。想像は難しくありません。

途上国での新しい医療問題を目にしたような気がしました。

我々にできることはたくさんあるけれど、根は深いです。

どうすればいいのか、考えていく必要があるのです。

最後に

日本の医療は高度でいつでも病院を受診ができ、清潔で便利です。やっぱりカンボジアより日本の方が良かったかと言われると、実はそうだと即答はできません。

現代日本医療は、ハラスメントや訴訟など多くのリスクを抱えながら医療を行います。人とのコミュニケーションに慎重になるだけでなく、医療行為を行うにも同意書だらけです。医療側と患者側の関係が希薄になっているだけでなく、医療スタッフ間の関係も以前より関係が希薄になっていると感じるのは私だけではないと思います。

カンボジアは医療レベルが低く、不便なことも多いですが、カンボジアの人々は互いに助け合うことがまだまだ生活の一部となっており、笑顔や思いやりなど、人と人との間に温かみが溢れています。

物質的な豊かさはあるけれど、世知辛い日本より、人間の温かみに溢れている心豊かなカンボジアのほうがいいと思う面が多くあるのです。私たち日本人は、互いに支え合う感謝や親切、思いやりなどどいった人間の温かさの大切さをカンボジアの人々から学ぶことができます。ぜひ多くの方が、元気村グループの支援活動に参加し、現地に赴いていただきたいなと思います。

今回の医療視察では元気村グループ、神成裕会長、裕介理事長を始めとした元気村グループスタッフのお力で行くことができました。

また、フォレストデンタル、裕正先生、森村先生、鴻愛会、文裕先生、ベトナムではNgoc先生、Minh先生とその関係者の方々、アンコール共生病院、加藤先生、西本さん、翔子さん、長岡さん、ベトナムでの医療視察では齋藤さん

他、書ききることができないほど、本当に多くの方のご厚意、ご協力により行くことが出来ました。どなたも親切で元気村グループの人が本当に心暖かい方ばかりだと感じました。

この場をお借りし、感謝申し上げます。誠にありがとうございました。

一緒に行ったこうのす共生病院看護師木村さん、こうのすナーシングホーム伊藤事務長、 ベトナム交換留学生トゥエットもありがとうございました。

他にも元気村グループでは学校の設立や職業訓練施設、孤児院への支援も行っており、そちらも視察させてもらいました。またそちらのことも書けていけたらなと思います。

松山敏之

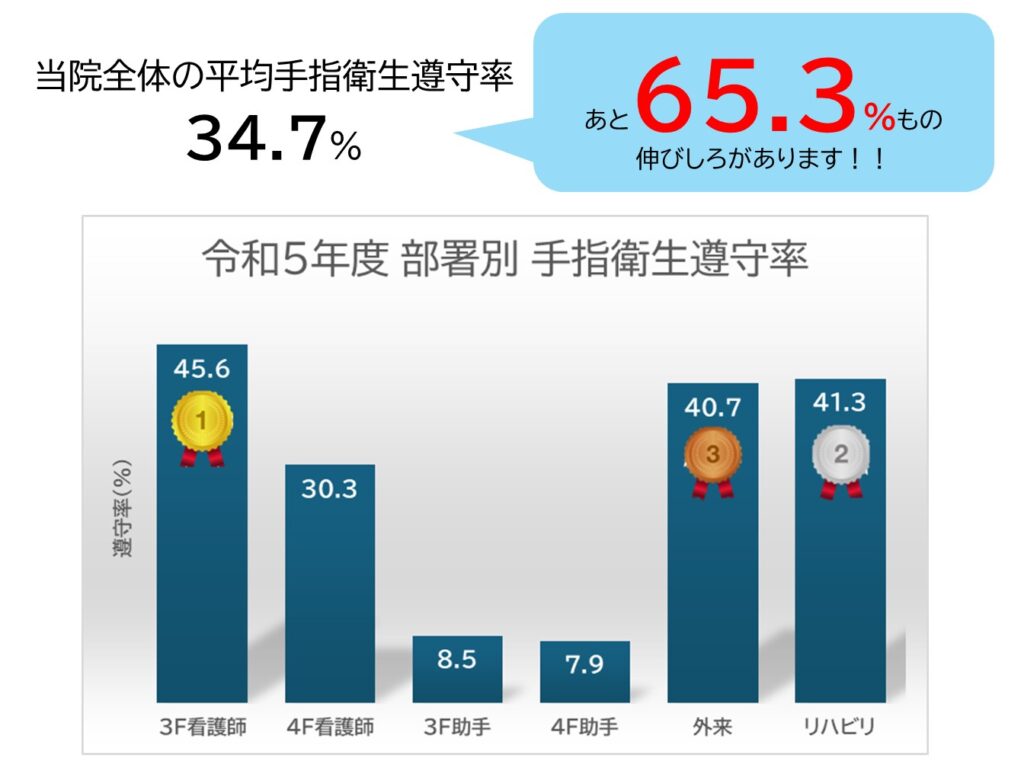

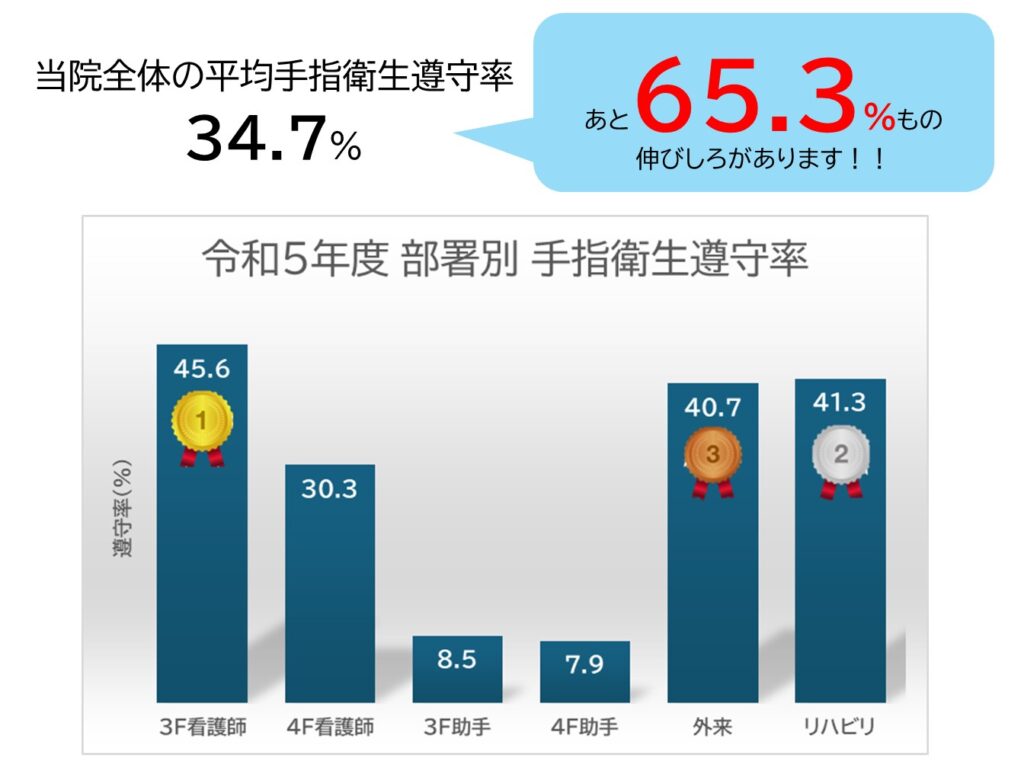

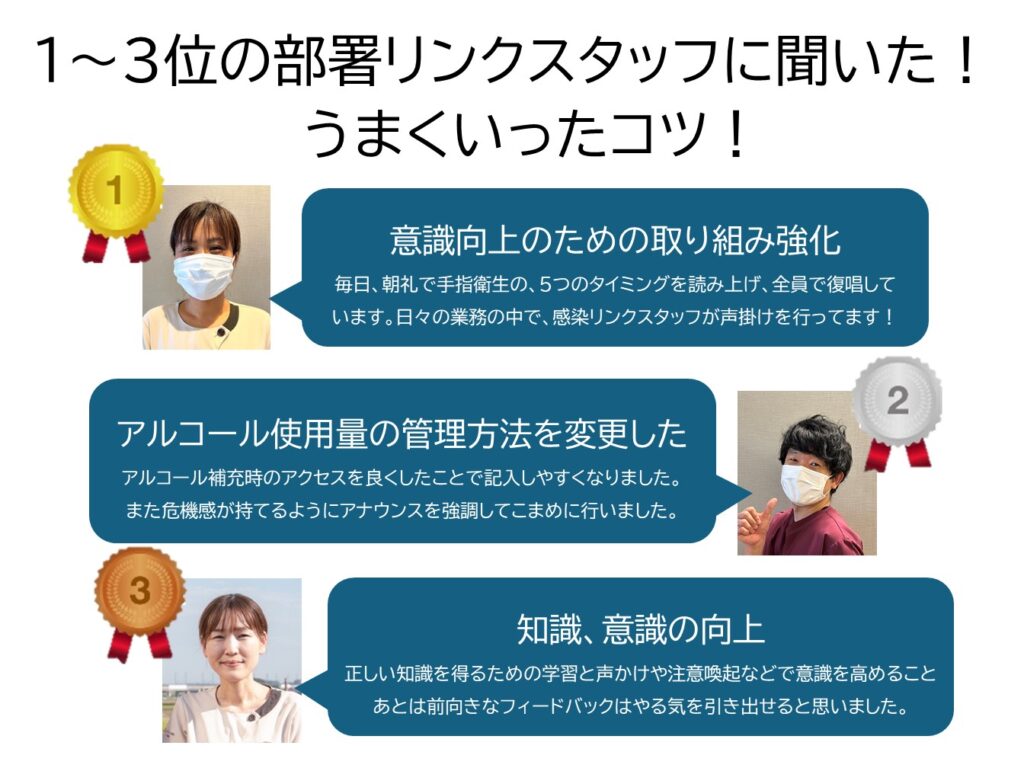

2024.05.27【ICT】手指衛生キャンペーン

こんにちは。

ICT/感染管理認定看護師の竹入です。

今回は5/5WHO※1手指衛生※2デーにちなんで、当院でもキャンペーンを行うこととしました。

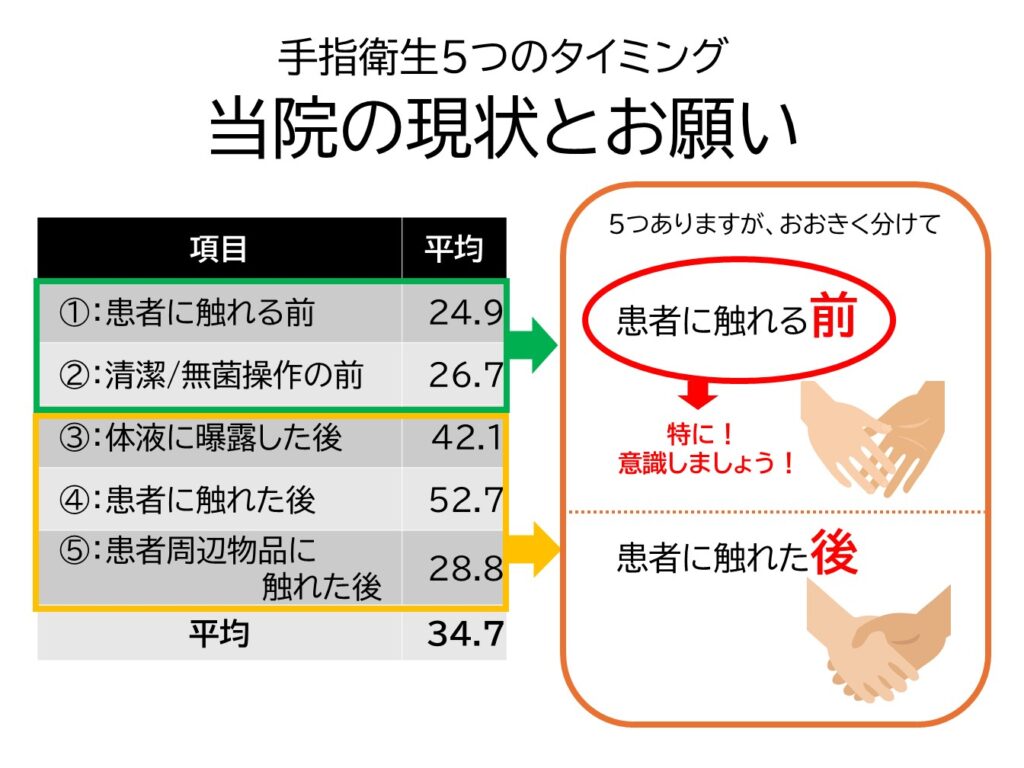

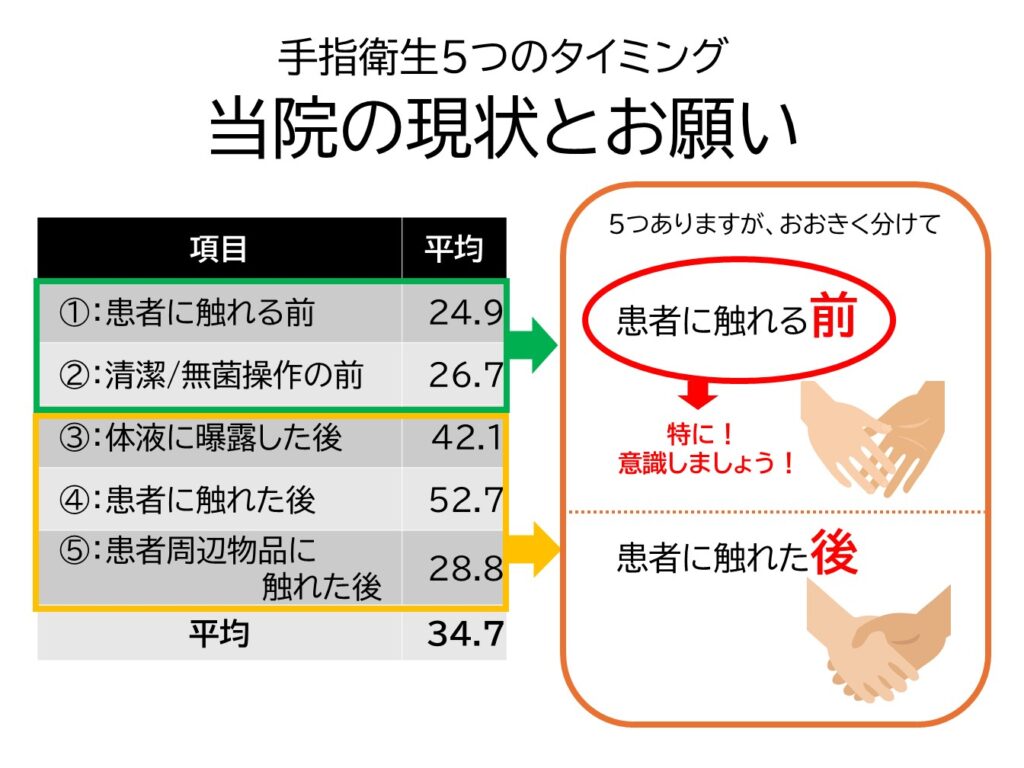

当院の手指衛生遵守率※3は去年平均37.4%・・・と、あと62.6%もの伸びしろを残し、今年度を迎えたため、手指衛生強化に努めたいと思っています。手指消毒剤をただ使えば良いというものではなく、以下の5つのタイミングが大切と言われています。

1.患者に触れる前

2.清潔/無菌操作の前

3.体液曝露リスクの後

4.患者に触れた後

5.患者の周辺に触れた後

手指衛生を促すために・・・

「WHO手指衛生自己評価フレームワーク2010年」という評価表があり、これをチェックしたところ、「職場での注意喚起」「施設の安全文化」という項目が不足していました。最高責任者が手指衛生改善を指示する強い姿勢を明確に示しているか、と問われており織田病院長に依頼しました。ただ、厳しい中にも楽しさも踏まえながら、院内の感染対策がより習慣化しやすいようにしたいと考えています。患者様からも、もし気になる点がありましたら、スタッフにお声かけいただければと思います。「その手はきれいですか?」と。

※1 世界保健機関のこと。「全ての人々が可能な最高の健康水準に到達すること」を目的として設立された国連の専門機関のこと。※2 手指衛生とは手洗いや手指消毒をして手を清潔に保つこと。※3 手指衛生が5つのタイミングに沿って行われているかを数値化したもの。

身近な菌と感染対策

話が少し変わりますが、日本防菌防黴学会によると、「トイレットペーパーを36枚重ねてようやく手から大腸菌群が検出されなくなる」との結果が報告されています。手にトイレットペーパーをくるりと巻きつけた長さを仮に20cmとして、36枚重ねるとしたら20cm×18回=360cm。これでお尻を2回拭く場合、一度に約7.2mものトイレットペーパーを使用する計算になり、不経済であるだけでなく、トイレに詰まりやすいという弊害も生まれます。不経済さもありますが、お尻を拭いた後の手にどれほどの菌がつきやすいのか容易に想像できますね。トイレを使うときは、大勢の人がドアの取手や洗浄レバー、ペーパーホルダーなど、同じところに触れるので、ウイルスや病原菌など目に見えない汚れが手に付く可能性があります。ということで、トイレ後の手洗いを徹底しましょう!

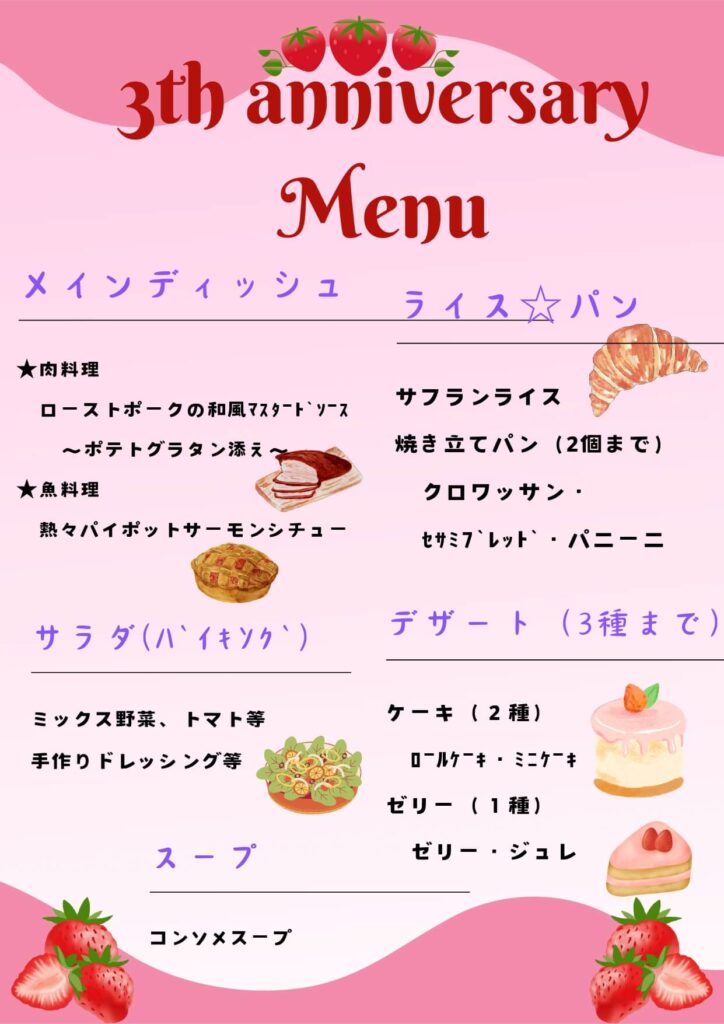

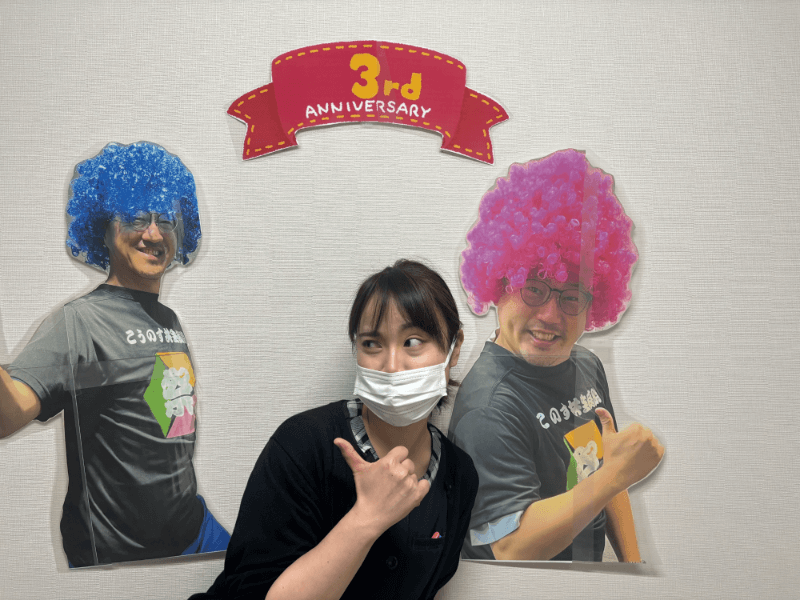

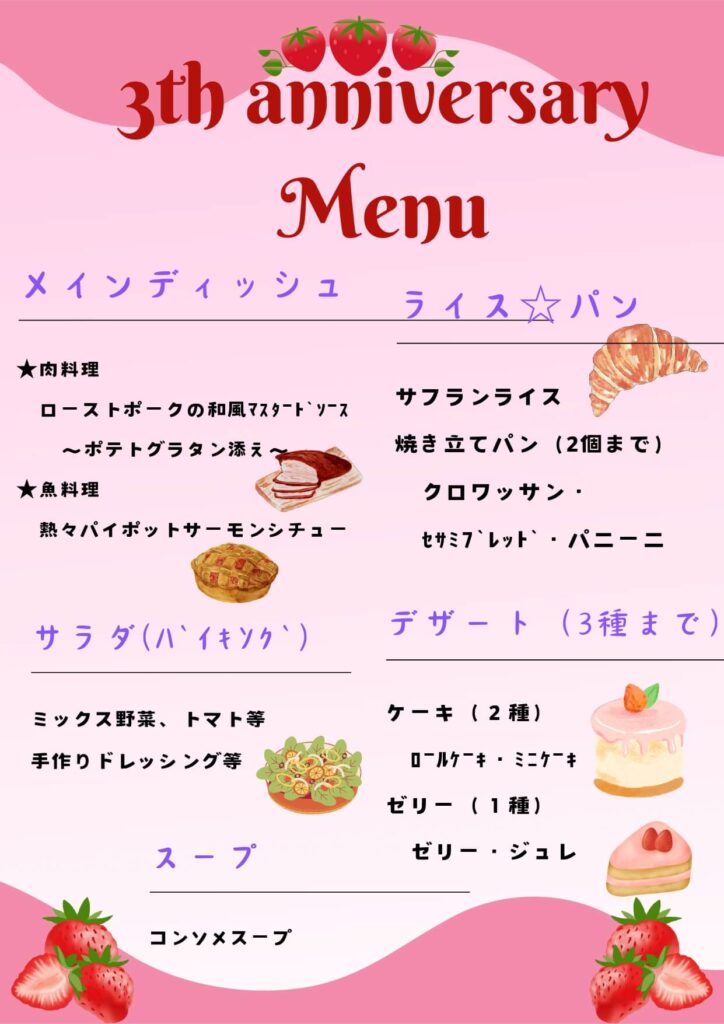

2024.05.14移転3周年記念 職員食堂バイキング

広報担当です📸

2024年5月1日に当院は移転後3周年となりました🏥当日は職員食堂のランチメニューがバイキングになりました✨ここは…本当に病院の中にある職員食堂…なのか???いや…ここは、おしゃれなホテルビュフッェランチ会場🍽️なのかもしれない!!!と、思わず錯覚してしまいそうなくらい、豪華なメニューが勢揃いでした。

広報担当のイチオシ

広報担当イチオシは、生ハム!!!!普通、メイン料理をイチオシするべき(笑)と思いますが、目の前で切り落とされていく生ハムは、特別感があり、目でもおいしかったです💓

生ハムは神成理事長からの差し入れメニューでした✨

また、食堂のいたるところに、神成理事長と織田病院長の写真入りPOPが飾られていて、フォトスポットも準備されていました。思わず、羽目を外して記念撮影📸先生方とバイキングを楽しんでいる気分が味わえました。

バイキングのこだわりポイント

当院の栄養科へ、バイキング企画の、こだわりポイントを伺いました。

栄養科:誰もが感動する、ちょーいい感じの昼食にしてもらいたい!職員が自分のインスタにあげたくなったり、家族に自慢したくなっちゃうようなやつ!!という神成理事長と織田病院長からの要望がありましたので、それにお答えする感じでやり切りました🫡

広報:要望へのベストアンサーに仕上がっており、素晴らしい!!!!楽しい時間をありがとうございました。

お料理の準備を担ってくださった、コンパスグループジャパンのスタッフさんにも、こだわりポイントを伺いました。

〇目の前でお肉を切り分けて提供。

〇ドレッシングを手作り

〇ディスプレイにだわり、「見せる」演出

広報:準備中のお時間から写真を撮らせて頂きしたが、細部までこだわって準備してくださっている姿に、感謝の思いが尽きませんでした。美味しいお料理、ごちそうさまでした🤗

病院勤務しながらバイキングランチが頂ける日がくるとは⋯⋯すごいぞ!!こうのす共生病院😭✨️

2024.05.08通所リハビリテーション「デイホス」よりお知らせ

「デイホス」をより多くの方に知ってもらいたい!!と思い、見学会を開催します。デイケア+ホスピタル(病院)の頭文字を取って「デイホス」です!

「デイホス」デイケアとは・・・

医師の指示のもと、病院や介護老人保健施設、診療所などに通い、リハビリの専門職によるリハビリテーションが受けられる施設のことを指します。身体機能の維持や回復を目的とした運動プログラムを提供し、最終的には各利用者様の「やりたい」活動をサポートします。また、家族の介護負担を軽減するといった役割も果たします。

「デイホス」とデイサービスの違い

医師が常駐している病院だからこそ、デイホス利用者様は、必要時に医療的ケアを受けることができます。また、要支援1~利用できることは、魅力の1つでもあり、デイサービスとの併用が可能なため、より多くの活動機会を設けたい方にもデイホスはお勧めです。

医療保険下でのリハビリ終了後

何らかの疾患により、医療保険下リハビリを受ける方も多いと思います。しかし、医療保険下リハビリ期間のみで、十分に日常生活を取りもどせる方もいれば、さらにリハビリ期間を要する方もおられるでしょう。その場合は、医師の判断で介護保険に切り替え、リハビリを継続できる可能性があります。介護保険の申請は65歳上の方や特定疾患をお持ちの方が対象となるので、この機会に職員へ相談してみてください。

当院のデイホス詳細はコチラ

デイホス見学会について

利用時の流れやどんなリハビリをしているのか、どんな雰囲気なのかを感じて頂ければと思います。

日 程:2024年5月18日(土)

時 間:9:00~10:00

場 所:こうのす共生病院

リハビリテーション科

電話番号:048-580-6342

担 当:木村・黒澤

患者様・ご家族様・CMさん・地域の方、電話でご予約の上、ご検討の方はこの機会にぜひお越しください。

*デイホス利用者様や入院、外来患者様がリハビリをされておりますので、混雑している場合は、転倒などに十分ご注意ください。

*当日ご参加いただく方はマスクの装着をお願いします。

*見学時の送迎は行っておりません。

*個人情報の兼ね合いでカメラ等での写真撮影はご遠慮ください。

*随時見学対応も行っているので、上記以外の日時をご希望の場合はご相談ください。

2024.04.30じゃんけん大会で!?海外研修

はじめまして。

私は、こうのす共生病院の病棟看護師として勤務している木村と申します。この度、カンボジア海外研修に参加してきましたので、現地で見て、感じたことを皆さんに共有させていただきたいと思います。

忘年会での幸運・初めての海外

去年12月、当法人の忘年会で、神成理事長とのじゃんけん大会があり、私は運よく勝ち進むことができました。景品はなんと、カンボジアへ海外研修!神成理事長と同行させてもらう事になりました。私は海外へ行ったことがなく、パスポートも初めて発行しました。その後の手続きについては病院がすべて代行してくれました。当法人が属する、元気グループではカンボジアに対して、多数の支援活動を行っています。また、アンコール共生病院という、当院と姉妹病院の運営も行っており、今回はアンコール共生病院の見学の他に、支援している施設も見学させていただける事になりました。

出発前、カンボジアへのイメージ

じゃんけん大会で勝つまでは、普段生活している中でカンボジアを意識したことが、そもそも無く、興味関心がほとんどゼロに近い状態でした。強いて言うならアンコールワット?の印象でした。難民が多かったり、道路が舗装されていないかったり、建物も小屋が多いのかな。そういったイメージをもって出発の日を迎えました。

いざ!カンボジアへ

日本からカンボジアへの直行便は無く、ベトナムを経由しました。空港は数年前に建て替えたばかりとのこで、規模はそれほど大きくなっかたですが、綺麗で整っていました。空港から車で1時間ほど走り、アンコール共生病院があるシェムリアップという町に向かいました。

シェムリアップの風景

空港を出発すると、道路は舗装されているが建物は一切なく、草原に多数の牛が放牧されているのを結構長い時間眺める事になりました。「やっぱりな!!」心の中でそう思いました。その後、徐々に店や人が増え始め、シェムリアップへ着くと、店も建物もしっかりとした作り、またリゾートホテルもあり、車も多くなってきました。世界遺産のアンコールワットがあるため、観光客であろう人々も多く散在していました。結果、到着した頃には出発前にイメージしていたカンボジアの風景とは、かなり異なっていました。

〝生きる″ってこうゆうこと

翌日、元気グループの支援施設を実際に見学させていただき、初めて元気グループが行っている支援内容について詳しく知ることができました。元気グループではアンコール共生病院以外にも孤児院や学校、大学で日本語や介護支援、職業就労支援、日本食レストランと様々な支援事業を行っており、どの施設も現在のカンボジアにとっては必要な物であることは間違いないと感じました。遠く日本では想像もつかない支援を日常的に行っているのだなと、感慨深い思いでした。普段は仕事が忙しく、看護業務に追われている毎日ですが、カンボジアの人々は安定した職業に就くこともままならないはず・・・。それでも小学生は満面の笑みを見せながら将来の夢を語るし、日本語を勉強している学生は日本で働きたいという夢を描いて日々、日本語や介護の勉強に励んでいます。またその目の輝きがすごい事!!!きっと裕福ではないはずなのに希望しかない眼差し、〝生きる″ってこうゆうことだよな。と考えさせられました。

現地の病院事情

州立病院も見学させてもらい、その後アンコール共生病院へと向かいました。州立病院と比較すると、ずいぶんとアンコール共生病院が立派だな、と感じてしまいました。州立病院では患者のベッドが野外に並んでいました。理由を聞くと「部屋にベッドが入らないから」との事・・・。

アンコール共生病院では日本人の医師・看護師が常勤しており、皆さんと食事をしながら様々な話を聞くことができました。カンボジアの医療の大前提として、病気があってもお金を持っていないと患者は治療に来ないそうです。

また日本人職員へ、カンボジアでの生活についても聞いてみましたが、今はネットで日本の情報や動画を観ることもできため、特に不便はないそうです。アンコール共生病院の看護師はカンボジアに来て約4年経ちますが、現地のクメール語は一切話せないし、聞き取れない。これと言って話す気もない。との事でした。それでも生活出来てしまうという事は、やりたい事が力になっている。これも一種の生命力の強さなのかもしれないと思いました。

念願のアンコールワット

最終日は念願の世界遺産アンコールワットと遺跡見学をしました。しかもガイドさん付き。アンコールワットは遠くから見ると、子供のころに教科書で見たのと同じだなーっと思いました。しかし、徐々に近づくにつれ細かい彫刻が並び、息を吞むような美しさと歴史的な偉大さ、壮大なスケールに圧倒され、自分のちっぽけな悩みを吹き飛ばしてくれるパワーを放っていました。

これが世界か。

自分の中で一つ扉が開いた、気がしました。

巡り巡って、世界へ還元

じゃんけん大会で運よく勝ち残り、初めての海外でカンボジアに同行させてもらい、改めて元気グループの凄さを感じました。支援活動について、話に聞くのと実際に視て体験するのとでは身に沁み方が違います。こうのす共生病院は地域に貢献する病院ですが、グループでは世界規模で貢献しており、自分が普段働いているこの時も、巡り巡って少しは世界へ還元出来ているのかなと思いながら、地域の方に看護を提供するようになりました。私は元気グループの常に新しいことに取り組む姿勢や、歩みを止めない姿勢に、勢いを感じると同時に、やがてそれは小さな一歩から道となり、大勢の方にとって良い影響をもたらすと信じています。

じゃんけん大会は定期的に開催されているので、是非また、再度カンボジアへ行きたい!

木村 憲司

2024.04.23カンボジアでの医療視察 その1

こんにちは。

こうのす共生病院で非常勤医師をしている松山敏之と申します。

この度、鴻愛会のベトナム・カンボジアへの医療視察に同行させてもらいました。

だいたいのカンボジアの医療体制は、アンコール共生病院にいる西本さんの記事でおわかりかと思いますが、今回の医療視察の報告も兼ねて、私からも少しお話させてもらおうかと思います。

カンボジアの歴史

カンボジアの医療体制を知るにはまず、カンボジアの歴史を知ることが大事です。

すごく遡ると大変なので、必要なとこまでです。

さらに歴史とか言われると眠ってしまう人、読むのをやめてしまう人が出そうなので、すごく簡単に。

1976年、カンボジアにポルポト政権が誕生しました。極端な原始共産制の実現を目指すポルポトは自分の権力を脅かす可能性がある人間を次々に殺していきました。そしてあろうことか、一般的に知識人と呼ばれる大学教授、医師、弁護士、教師、記者などもその対象となり、知識人の大虐殺が始まります。信じられないかと思うかもしれませんが、マジです。その虐殺も非常に凄惨なものです。(一説では眼鏡をかけているだけで知識人であるとみなされ、殺されたとか。。。)

当時カンボジアに残った医師は国全体で数人だったとか

知識人がいなくなると、自分の権力を脅かす人間はいなくなりますが、国全体はどうなると思いますか?

医療にだけ限って考えると、病気になって病院に行っても医師がいません。一部のコメディカルだけで治療が始まります。それだけではありません。医療を学びたいと思っても教えてくれる人が一人もいません。また当時の政策で医学書をほとんど焼き払われてしまったため、自身で勉強することも出来なくなってしまったのです。

ポルポト政権崩壊後、国全体での大虐殺、大飢饉などの凄惨な状況がわかり、その後外国から支援が入ります。1990年代、復興を始める当初はわずかに生き残った医療従事者によって医療が担われていました。当時の課題はプライマリーケアと医療従事者の育成。本当に1からのスタートとなります。

1995年の統計では医療従事者の介助のもと誕生する子供はわずか30%、25人に1人の赤ちゃんは1カ月以内に亡くなり、また約9人に1人の子供たちは5歳未満に亡くなっています。半数の子供は深刻な栄養失調であった。それがカンボジアの簡単な歴史になります。

さて、現在のカンボジアの医療体制を簡単に説明していきたいと思います。

人口

約1,600万人(2018年)

ちなみに日本は1億2397万人(2024年)

平均寿命

男性66.6歳、女性70.7歳 (2015年)

日本は男性が81.05歳、女性が87.09歳 (2022年)

カンボジア医師数

総医師数は2,568人程度 (2014年)

1万人あたり医師数は2人にも満たない。

ちなみに鴻巣市の人口は11万7579人(2024年)です。鴻巣市の中に医者が20人程度しかいないと考えるとイメージしやすいでしょうか。

日本は全国に33万9623 人の医師がいます(2020年)

カンボジアの平均月収

カンボジアは、アジアの新興経済国として急速な経済成長を遂げています。

しかし、平均年収は約1,200米ドルとされています。(1ドル=150円として18万円)

物価の違いもありますが、その生活水準や生活費は、先進国に比べてかなり低い水準にあります。

カンボジアでの医療保険

包括的な国民皆保険制度が整備されておらず、医療費は基本的には自己負担。

貧困層が任意加入できる保険もあるが、受診できる病院は限られる。

カンボジアの病院

カンボジアには、公立の医療機関と民間が運営する民間医療機関がある。

都市部の富裕層は海外の民間病院が経営する病院で高度な医療が受けられるが、公立病院の医療レベルは非常に低い。

だいたい状況がつかめたところで、今回の医療視察にすすみましょう。

もう疲れたよ。って声が聞こえそうですので、今回はここまで。

その2から医療視察での現実をお話していきたいと思います。

では!!!

引用

(医療国際展開カントリーレポート、新興国等のヘルスケア市場環境に関する基本情報カンボジア編 2021年3月 経済産業省)

2024.04.17閉塞性睡眠時無呼吸症候群について

当院外来では

毎週火曜日AM9:00~12:30

耳鼻咽喉科外来 大木 幹文 医師による

CPAP(シーパップ)外来を行っています。

CPAP(シーパップ)とは

CPAPとは閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)に対する

治療となります🛌

OSASとCPAPに関する詳細は過去のコラムをご覧ください📝

睡眠と健康の質について①

睡眠と健康の質について②

待ち時間軽減のため予約受診をお勧めしております。

他院受診中の方は紹介状をお持ち頂くと

診療がスムーズです。

予約は☎048-541-1131(代表)までご連絡ください。

2024.04.10特定技能実習生の受け入れ

当院ではミャンマーより看護補助として、3名の仲間を迎えました✨ ミャンマーの大学を卒業後、当院が属する元気村グループの、さきたま国際学院 という日本語学校で日本語を勉強し、現在は特定技能実習として、日本式の医療と介護を働きながら学んでいます📖

先日、少しでも快適に生活や通勤ができるよう、職員から自転車が寄付されました🚲

当初、3台の予定でしたが、なんと4台の自転車が集まりました✨職員同士を思いやる心は、まさに当院が掲げる「共に生きる」の精神ですね。仲間たちへハートフルな贈り物でした🤗

ところで皆様、特定技能実習とはどんな制度か、ご存じでしょうか?

特定技能実習生とは?

特定技能実習生が日本で学んだ技術を母国に伝えることを目的とした制度です。 特定技能実習性を受け入れるということは、技能の移転を通じた国際協力に通じていると言えます🌎

遠く離れた異国の地で、知らない人々と知らない事を一から学び、チャレンジしていく

姿勢がとても素晴らしく、尊敬できます💖

当院では特定技能実習生へのサポートを手厚く行っています。🏥