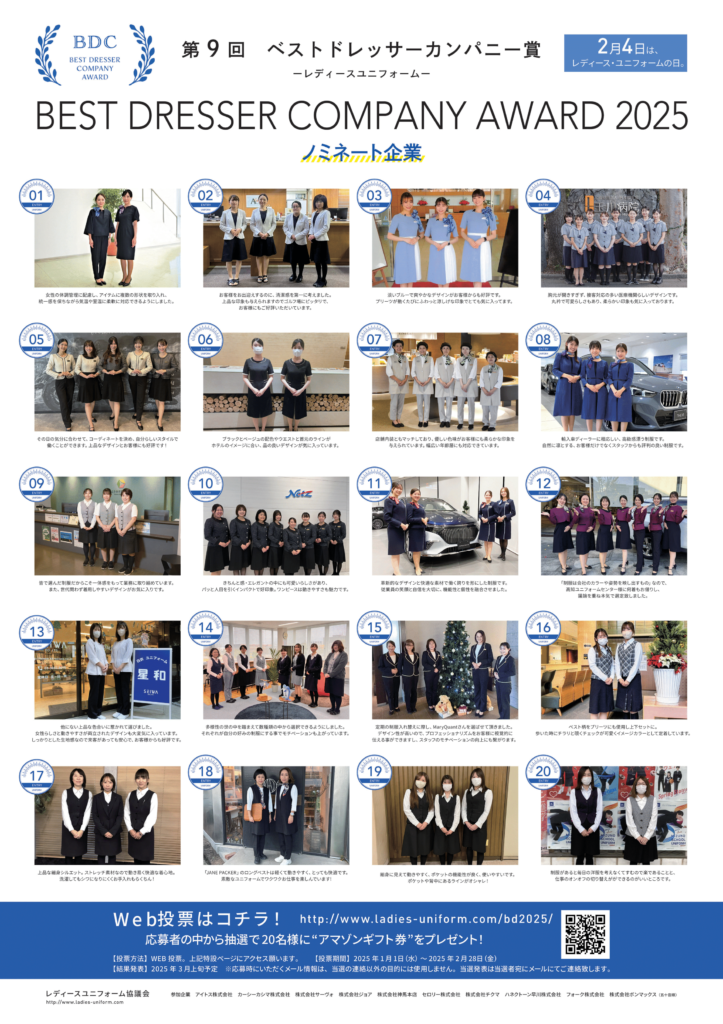

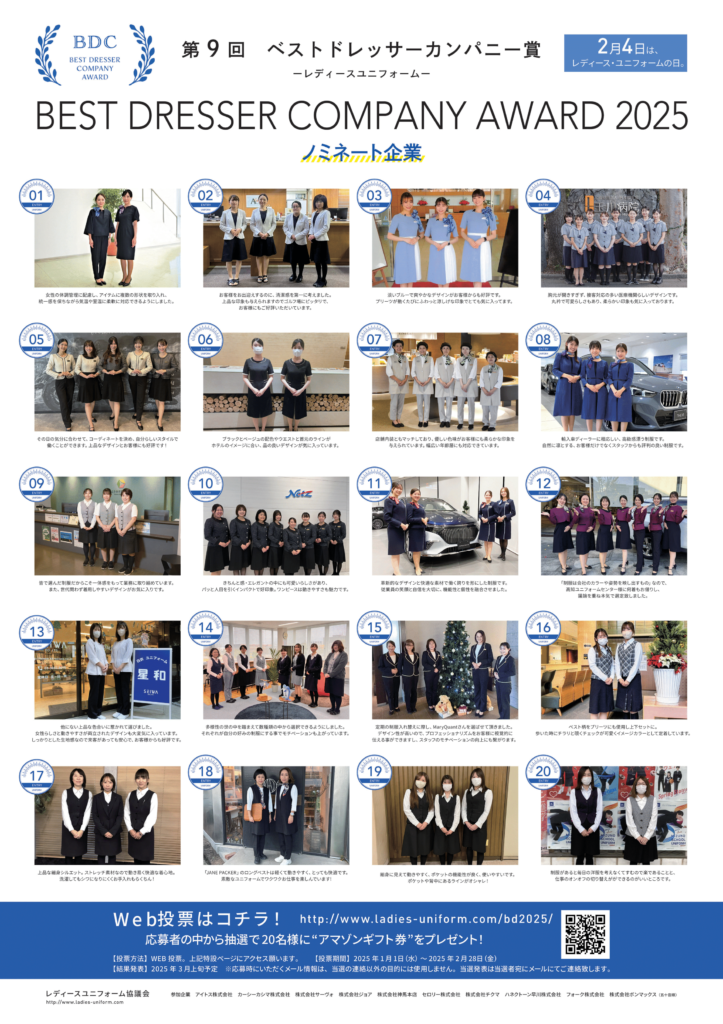

この度、こうのす共生病院は、レディースユニフォーム ベストドレッサー カンパニー賞にエントリーいたしました!この賞は企業のユニフォームのデザインや、そのユニフォームに込めた想いを評価するものです。

また、一般投票によってベストドレッサーカンパニー賞が決まります💪

一般投票、募集中!!!!

投票期間:2025年1月1日(水)~

2025年2月28日(金)

皆さまの温かいご支援が、私たちの励みになります。 投票をお待ちしております💓

この度、こうのす共生病院は、レディースユニフォーム ベストドレッサー カンパニー賞にエントリーいたしました!この賞は企業のユニフォームのデザインや、そのユニフォームに込めた想いを評価するものです。

また、一般投票によってベストドレッサーカンパニー賞が決まります💪

投票期間:2025年1月1日(水)~

2025年2月28日(金)

皆さまの温かいご支援が、私たちの励みになります。 投票をお待ちしております💓

この度、こうのす共生病院は、2024年12月26日発売の医療機関情報誌「頼れるドクター」に掲載されました。同誌は、患者さんからの口コミや評判を参考に、信頼できる医療機関を厳選して紹介しています。当院は、地域に根ざし、患者さま一人ひとりに寄り添った医療を提供することで、地域の方々から信頼される医療機関を目指してまいります。

当院の詳細については、WEB版のホスピタルズファイルもぜひご覧ください。

掲載された各診療科の詳細はこちら。

鴻愛会Social Goodプロジェクトの『こうのすえん』チームです!

地域の方々と畑を通して、深くかかわっていくことを目指しています🌼 今回は、たい肥作りからご教授いただいている、地域の方(畑の師匠)のご自宅で餅つきをするということで、ご厚意で『こうのすえん』チーム一同、餅つきを体験させていただきました💓冬の寒い中でしたが、わいわいと賑やかな一日となりました。

ガスなどではなく薪で火を焚き窯で炊いたもち米を、昔ながらの製法で餅に!薪割りから始まり、機械と手作業で餅作りを体験。参加者一同、伝統の味を楽しみながら、昔ながらの餅作りの工程を学んだ。 機械から出てきた餅をビニール袋に入れ、麺棒で伸ばしていく作業は、簡単そうに思えましたが、袋の隅に空気を入れず餅を広げていくのが難しく初心者の我々は苦戦しながらも最後までやり遂げました。

「(餅つき、餅詰めの)進みが早い、こういうふうに若い人たちが来てくれるのは助かる!」といった声をいただきながら、参加者たちも、伝統文化に触れる貴重な体験となり、楽しむことができました✊

つきたての餅は、あたたかく、もちもちとした食感が絶品!皆で作った餅は格別でした。「やっぱり手作りのお餅は美味しいね!」「来年もまた食べたいな」と、参加した皆で「美味しい」を共有しました🥰

今回の餅つきは、畑づくりの師匠との繋がりを中心に10数名の方々と、リハビリに関するお話でも盛り上がりました。「リハビリのおかげで車いすにならずに歩けるようになった」という実際にリハビリに取り組んでいるお話や、「俺もリハビリでお世話になろうかな~」といったお声もあり、より日々の業務にも熱が入る思いでした✨

そして、畑の一角をお借りすることとなり、『こうのすえん』で実際に野菜などの作物を育てる計画も進んできています🎵これからも、地域の方々の生活とより密着した活動を行い、医療と介護の橋渡しとなれるよう、チームメンバー 一同精進しつづけたいと思います!

来年は、味噌の麹を作るところからの体験や、ブルーベリー、ジャガイモなどの種芋を植える・収穫などの予定を、畑の師匠が計画をしてくださっており、この活動自体をチーム全体で楽しみながら学ばせて頂こうと思っています😙

その学びや経験を糧に、より多くの農家の方を中心に関わっていくことで、ちょっとした異変に我々がいち早く気づき,大病とならないよう関わっていきます。

「なぜ病院に勤務している職員が畑?」と思われるかもしれませんが,農家の高齢化が進み耕作放棄地が増えています。そこへ第三次産業の私たちが関わり,第一次産業の方々を助ける,という形で交わり合っていければと考えています。医療者の新しい働き方の一つとして今後の活動報告もシェアしていきます👍

2024年、当院のMEET+(ミータス)チームは、地域住民の方々との交流を深めるため、多数のイベントに出店しました。

「パパママをまもれ!おいしゃさんごっこ」を開催し、子どもたちに医療現場の仕事を体験してもらいました。

血圧測定や薬剤一包化など、普段なかなかできない体験に、63名の子どもたちが熱中!「先生、これどうやってやるの?」「お薬包むの楽しい!」と、子どもたちの笑顔が印象的でした。

「病院ってこんなに楽しいところなんだ!」「先生たちが優しかった!」といった嬉しい感想も多数ありました。

10月20日のハロウィンイベントに引き続き、テーマは、医療現場のお仕事体験。

子どもたちは白衣を身につけ、真剣な表情で血圧測定や薬剤一包化に挑戦。普段なかなか触れることのない医療機器に、子どもたちの目はキラキラ!

今回のイベントを通して、子どもたちが医療への興味関心を深め、将来の夢を見つけるきっかけになったらうれしいです。

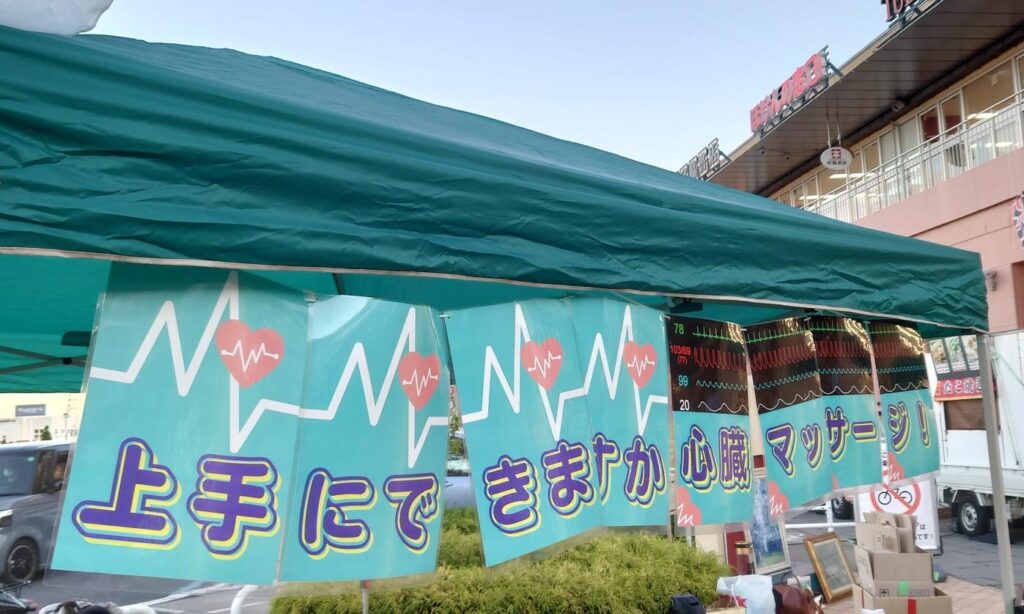

地域住民の方々だけでなく、医療従事者にも院内救急救命士の活動をご紹介しました。

BLS(救命処置)体験では、参加者の方々は、技術を習得しようと心臓マッサージの動作を一つ一つ丁寧に確認されていました。

BLS(救命処置)体験とバザーを組み合わせたイベントは、多くの地域住民の方々にご来場いただき、皆様との交流を深める貴重な機会となりました。

特に、BLS体験コーナーでは、参加者の方々が真剣に救命の仕方を学んでいらっしゃる姿が印象的でした。また、バザーでは、地域の方々との温かい交流が生まれ、絆を深める良い機会となりました。参加者の方々からは、「このようなイベントを開催していただき、ありがとうございます。」「とても勉強になった」といった嬉しいお言葉をたくさんいただきました。

地域住民の方々の健康に関するご質問にお気軽にご相談いただけるよう、医療・介護に関する相談会を開催しました。 インフルエンザワクチン予約をはじめ、健康に関する様々な質問にお答えすることで、地域住民の皆様の健康維持をサポートさせていただきました。

3回目となった子供たちの医療現場お仕事体験。

今回はなんと、前回を大きく上回る80名以上の子どもたちが参加してくれました!事前の告知を見て来場してくれた親子のなかには「これを楽しみに来ました!」といった声も聞かれました。初めて着る白衣に大喜び!子どもたちは、医師や看護師になった気分で、各ブースを熱心に体験していました。

こうのす共生病院は、これらの活動を通して、地域の方々との絆を深め、地域に根ざした病院を目指しています。

今後も、MEET+(ミータス)活動を通じて、皆様の身近な医療パートナーとして、様々な健康支援活動を行っていきます。

2024年12月29日(日)11:00~18:00、ウニクス鴻巣にてイベントに参加いたします!

盛りだくさんの内容で、ご来場を心よりお待ちしております♪

LINEでは、今後のイベント情報や健康にまつわる発信をしています。便利なメニューも続々追加予定です!MEET+(ミータス)活動に対する応援スタンプも大歓迎です✨

お友達登録をして、健康生活を始めませんか?

先日、全国のコミュニティナースや地域活動の担い手が集う「GOODおせっかいアワード」が開催され、私たちも参加しました。このアワードは、地域を元気にする「GOODなおせっかい」を称え、全国から集まったエピソードを共有する場です。220件のエピソードから最終選出された、5つのエピソード発表を通じて、多くの学びやつながりが生まれました。

コミュニティナースとは、『毎日の嬉しいや楽しい』を一緒につくり、心身そして社会的な健康やウェルビーイングに寄与する、誰もが実践できる行為・あり方です。私たち鴻愛会Social Goodプロジェクトでは、この考え方を大切にし、地域住民と共に「嬉しい」「楽しい」を積み重ね、地域全体のつながりや健康を支えています。

定期的に住民を訪ねる活動(例:見守り訪問や定期的な配達)自体は珍しくありません。しかし、ただの「職務」では深い関わりにはつながらず、必要なのは「生活や心に寄り添う姿勢」です。

日々の業務の中で地域課題に目を向け、住民一人ひとりに関心を持つことで、信頼と支え合いの関係が生まれる――コミュニティナースの考え方がここにも通じていると感じました。

地域課題の解決や健康づくりに取り組む企業も増えています。その背景にあるのは、「地域への恩返し」や「正しいことを信じて続ける姿勢」です。

「目先の利益ではなく、本当に必要なことをやり続ける」――そんな信念のもと、企業や地域の人々が手を取り合い、支え合いの輪が広がっていることに感銘を受けました。

GOODおせっかいに選ばれたエピソードはどれも心温まるものばかり。

「買い物支援バス」で途絶えかけていた地域の輪がゆるやかに復活!(奈良県東吉野村)

おせっかい看護師による予防接種お守りメモ大作戦(千葉県稲毛区)

GOODなおせっかい文化をつくる「ふるまい市」(兵庫県尼崎市)

私たちも、こうした小さな「おせっかい」がつながりを生み、地域の健康やウェルビーイングを支えていく力を感じました。

懇親会では、全国のコミュニティナースや関係者と直接お話しすることができました。

「同じような課題に向き合っているんですね!」「こんな活動もできるかもしれない!」――そんな会話が広がり、今後の取り組みに活かせるヒントやつながりをたくさんいただきました。

「おせっかいは、誰もができる小さな行動。でも、それが人と人をつなぎ、地域を変える力になる。」

このアワードを通じて、改めてこの想いを強くしました。

●地域住民のみなさまへ

小さな「おせっかい」や「得意なこと」「好きなこと」が、誰かの支えになるかもしれません。私たちも「鴻愛会Social Goodプロジェクト」を通じて、地域のつながりを広げていきたいと思います。

●コミュニティナースや関心のある方へ

全国には同じ想いを持つ仲間がいます!私たちも新しいつながりを大切に、活動をさらに進めていきます。

「おせっかいで地域を元気にする」――私たちのこの挑戦は、地域のみなさん、コミュニティナース、そして新たな仲間と共に進めていくものです。

「次は、あなたの地域で『嬉しい』『楽しい』を一緒につくりませんか?」私たち鴻愛会Social Goodプロジェクトは、これからも地域住民の皆さんと手を取り合い、心温まる「おせっかい」の輪を広げていきます。

こんにちは!放射線科です‼🦴

冷気が一段と深まり冬の訪れを感じる今日このごろ、お障りなくお過ごしでしょうか。

最近寒くなり、ヒートテックをタンスから出す時期になりましたね🥶

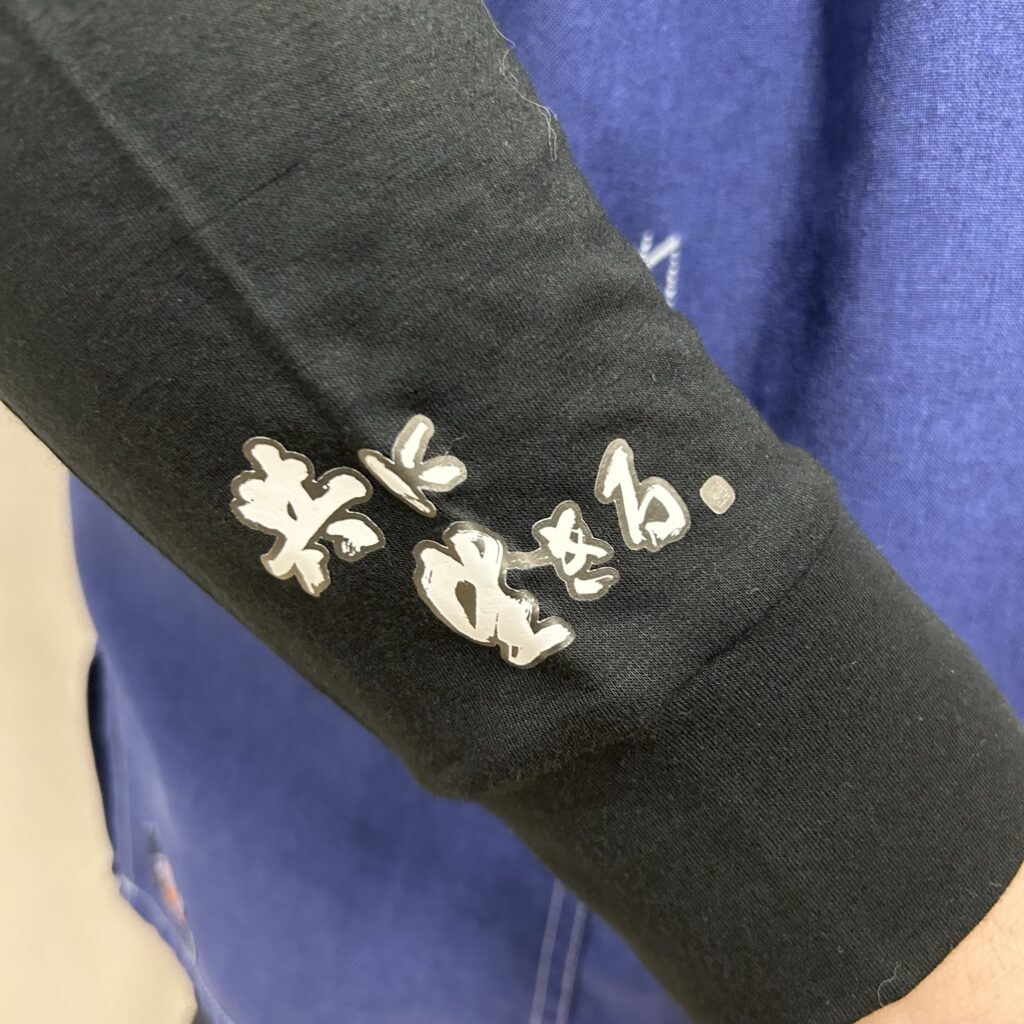

今回は冬になると一段と気を付けなければならないMRIの着替えについてお話していきたいと思います!

MRIを受けたことある方はご存じかと思いますが、金属がないか執拗に確認し着替えにご案内します。

金属以外にも気を付けるものはたくさんありますが、今回は冬特有の気を付けなければいけないものを紹介します!

それはカイロとヒートテック(機能性肌着)です!

カイロの中身は鉄粉が入っており、やけどする可能性もあります。

また、もしも破けて鉄粉が機械に張り付くとMRI装置が使用できなくなる可能性もあります。

なので、撮影部位のカイロだけでなく、全身のカイロをはがしてもらいます!

MRIは体温が上昇する仕組みがあります。

ヒートテックは吸湿発熱素材を使っていますので体温がだんだんと温かくなっていきます。

ぽかぽかと温かくなって汗をかくと、磁石の力によっておこる誘導電流と吸湿発熱素材によってやけどを起こしてしまう可能性があります。

また、機能性靴下🧦など、撮影部位によっては画像に影響が出てしまう可能性がありますのでなにかわからないことがあったら気軽に聞いてください(^-^)

以上を踏まえてMRIの検査を受けるときは気にかけてみてください!

※写真は、以前職員にお配りしたヒートテックです!

私たちが目指すのは、ただの病院や介護施設ではありません。

治療やケアにとどまらず、人とヒトをつなぎ、地域と共に生きる存在――それが「鴻愛会Social Goodプロジェクト」の目指す未来です。

「共に生きる」という理念のもと、私たちは地域住民と手を取り合い、「共に生きる地域」を築く病院モデルを全国に広げる挑戦を続けています。🌈

病院や介護施設の職員である私たちが地域に出向き、地域の方々の「得意なこと・好きなこと」や「困りごと・積年の想い」を伺っています。そんな中、当法人のプロジェクトメンバーが、おせっかいを通して地域と深く関わりを持ったエピソードを紹介いたします。

🎙️ 駅ビルなんでも相談での出会い。長年、諦めていた「ラジオパーソナリティをしたい!」という想いへのおせっかい

→過去のつらい経験を乗り越えつつ、二人三脚でラジオ出演に向けて練習しました。ラジオ局も快く協力してくださり、最終的にパーソナリティとして出演する夢が叶いました!

🥁 ポロっと「もう一度、太鼓をたたきたい」と話す、元太鼓師範の患者さまへのおせっかい

→ 当院の夏祭りでの演奏をご提案。プロジェクトメンバーのつながりから地域の太鼓教室に協力いただき、祭り実行委員会の調整も叶い、多くの観客の前で「太鼓をたたく」想いを実現できました!

👨🏫 「また人前で講義をしたい」と想う元教授の患者さまへのおせっかい

→ 「どんな講義をしたいのか」を一緒に考え、障害を持たれているからこそわかる障害学、かつ、患者視点の接遇について、に決定。当院の新入職員への講義を実現でき、当院にとっても多くの学びを得られました。

地域には、誰かの役に立ちたいという気持ちを持ちながら、どう行動すればいいか分からない住民がいます。私たちは、こうした「おせっかい住民」の力を引き出し、地域全体の支え合いの輪を広げる仕組みづくりを目指しています。

☝️これは、当法人のプロジェクトメンバーの想いが詰まった。「こうのす共生病院コミナス実装ドリームマップ」です。

❓️コミュニティナースとは・・・『毎日の嬉しいや楽しい』を一緒につくり心身そして社会的な健康やウェルビーイングに寄与する、誰もが実践できる行為・あり方です。私たちが地域住民と関わるうえで、最も大切にしている考え方の一つです。

商標登録:株式会社CNC

参照:コミュニティナースポータルサイト コミュニティナースとは

「鴻愛会Social Goodプロジェクト」の取り組みは、ただ地域内で完結するものではありません。

私たちは、「この活動を全国の”地域共生病院”が導入できるモデルケースであろう」と考えています。

🏘️ 高齢化や地域医療の課題は、日本中で共通のテーマであるため

✨ 住民同士のつながりや互助を促す仕組みは、多くの地域で再現性のある解決策であるため

🏥 病院が住民と協力することで地域全体の健康を支えるモデルが、他の地域にも展開可能であるため

私たちは、この挑戦を続ける中で、理想の地域医療モデルを共に作り上げる仲間を求めています。

私たちが思い描く未来は、こんな地域です:

🌈 誰もが孤立せず、困ったときには地域全体で支え合える。

🤝 病院が治療だけでなく、住民同士の「つながり」を支える存在になる。

🌟 地域住民一人ひとりが「誰かの役に立つ喜び」を実感できる社会。

この未来を実現するために、病院、介護施設、住民、企業、行政そして全国の地域医療機関と協力しながら進んでいきます。

この記事を読んで、「鴻愛会Social Goodプロジェクトの挑戦に共感した」「一緒に未来を作りたい」と感じてくださった方がいらっしゃいましたら、それだけでとても嬉しいです。

この活動をもっと知りたい、見守りたいと思ったら、ぜひSNSをフォローしてください!日々の活動やプロジェクトの進捗をお届けします。

「鴻愛会Social Goodプロジェクト」は、地域全体が健康で希望に満ちた未来を実現するための一歩を踏み出しています。この活動が全国の地域医療を変えるモデルケースとなり、日本中に「共に生きる」仕組みを広げていくことを目指しています。

どうぞ、私たちの挑戦を見守り、応援していただければ幸いです。🌸

上海の企業である上海元気医療科技集団有限公司より当院のPRP(多血小板血漿)治療を学びに

来院されました。

PRP治療とは、人間が生まれながらに持っている「自然治癒力」を活かした治療法です。

当院では、織田病院長を中心に変形性膝関節症に対する治療の選択肢として患者様へ提供しています。

今回、再生医療の基礎からPRP治療のプロセスについて詳しく説明させていただきました。

上海の企業様より「ぜひ一緒にPRP治療を上海でも行いたい」というお言葉をいただきまた。

当院で行う医療技術が国境を越えて評価される一例となりました✨今後も、世界中の医療発展に貢献できるよう努めてまいります。今後の活動にもぜひご注目ください!

シャローム病院システム部の方が、当院のスマートホスピタルを見学に来られました。

IT-BCP対策や診療報酬改定の際の対応、システム導入の際の課題を共有し、意見交換を実施いたしました。

当院病棟に導入している見守りシステムについては、シャローム病院ではまだ未導入であることから、当院の導入事例を参考にしたいとの意向が示されました。

ほかにも外来で使用しているAI問診、再来受付機、自動精算機、PHRなどの取り組みにも非常に興味を示されており、今後意見交換をしながら、共に埼玉県の医療の質・人材不足解消に向けたスマートホスピタルを目指していければと思っております。

-1024x768.jpeg)

ただいまの時間は、時間外診療(救急外来)時間になります。 時間外診療(救急外来)をご希望される方は、来院される前に、必ずお電話でご連絡ください。