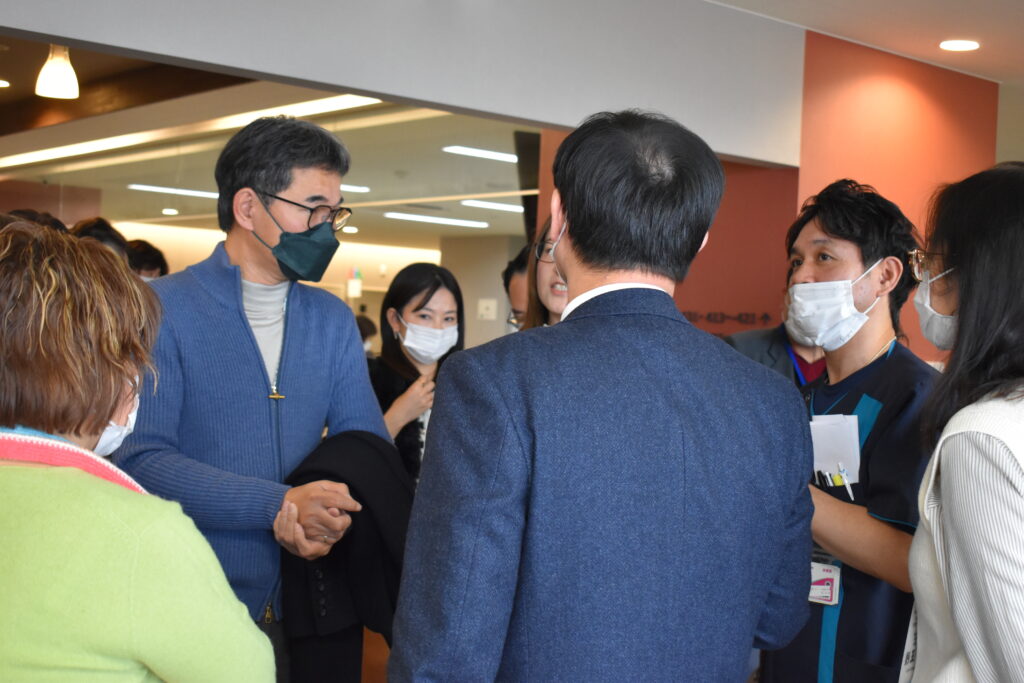

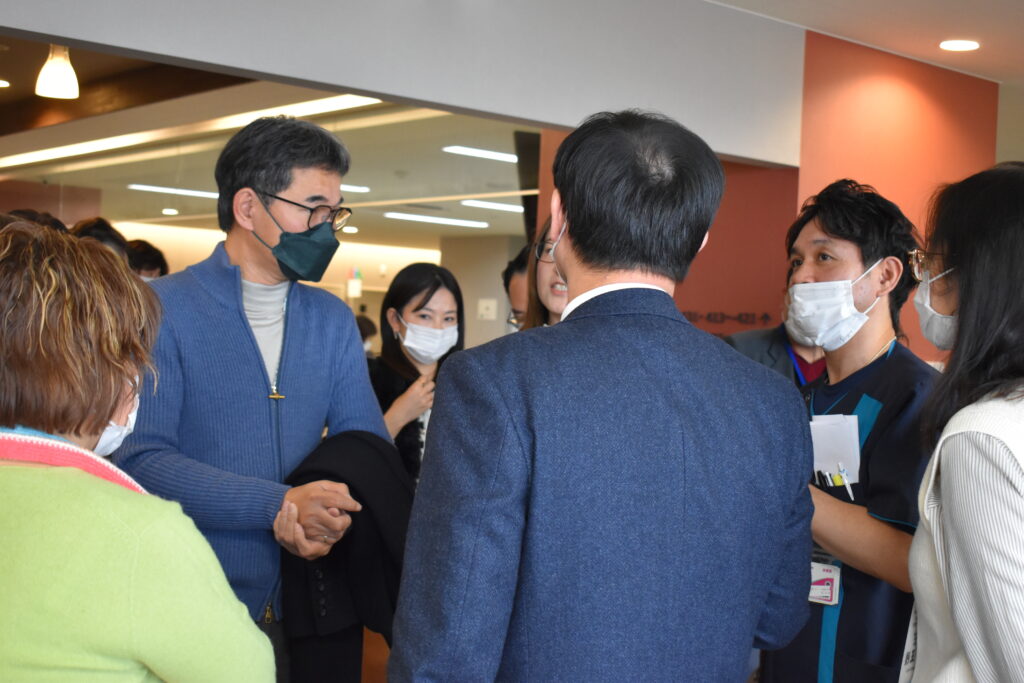

2026.02.13台湾の医療関係者が当院を視察されました

在宅復帰を支える地域包括ケアの取り組みをご紹介

先日、台湾の医療行政関係者および医療グループの皆さまが、こうのす共生病院を視察されました。

今回の訪問は、急性期治療後の患者さんをどのように在宅復帰へつなぐかという医療体制(いわゆるPAC:Post-Acute Care)の検討を背景に実施されたものです。

台湾では現在、高齢化の進展を見据え、急性期医療中心の体制から、回復期・在宅支援までを含めた一体的な仕組みづくりが政策課題となっているとのことです。

当院は、

・地域包括ケア病棟を有していること

・急性期後の患者さんを在宅・施設・地域へ円滑につなぐ体制を整えていること

・医療・介護・リハビリを連携して運用していること

といった点に関心をお寄せいただき、「制度の説明だけでなく、実際の現場運用を見たい」とのご要望をいただきました。

当日は、当院の地域包括ケア病棟の運用方法や、在宅復帰支援の流れ、多職種連携の実際についてご説明し、その後、病棟およびリハビリテーション室をご見学いただきました。

質疑応答では活発な意見交換が行われ、予定時間を超えるほど熱心な議論となりました。

今回の視察を通じ、当院が日々取り組んでいる地域包括ケアの実践が、国や地域を越えて共有される機会となりました。

今後も、地域医療を支える一医療機関として、患者さんが安心して在宅へ戻れる体制づくりに取り組んでまいります。

2026.02.03“歳のせい”で片づけない!ひざ・腰の違和感と向き合うために

最近、ひざや腰に「なんとなく違和感がある」と感じることはありませんか。

強い痛みではないけれど、立ち上がるときや歩き始めに気になる――

そんな小さな変化を、「歳のせいだから」とそのままにしている方も少なくありません。

「病院に行くほどではない気がする」

「もし手術の話になったら不安で…」

と悩まれている方も多いようです。

ひざ・腰の不調は原因が一つとは限りません

ひざや腰の違和感は、関節そのものだけが原因とは限りません。

筋力の低下や体の使い方、姿勢、日々の生活動作の積み重ねなど、いくつかの要因が重なって現れることも多くあります。

「痛みが軽いから大丈夫」と思っていても、体が無意識にかばう動きを続けることで、別の部位に負担がかかることもあります。

また、痛みが軽いうちに適切な治療を開始することで、進行を予防し、将来的な治療負担を軽減できることが多くの研究で早期介入の重要性が指摘されています。

早期介入により、保存療法(リハビリ・生活指導)で改善する症例が多く、手術回避率も向上します。

このため、違和感の段階から整形外科での評価をおすすめいたします。

今の体の状態を知ることが第一歩

こうのす共生病院では、まずは今の体の状態を正しく知ることを大切にしています。

気になる症状がある場合は、まず整形外科にご相談ください。

整形外科での診察を受けていただき、症状に応じてリハビリテーションをご案内いたします。

リハビリテーションでは、

- 筋力トレーニング(大腿四頭筋・体幹強化)

- 関節可動域訓練

- 歩行・動作指導(痛みの少ない正しい動き方)

- テーピング・装具指導

などを丁寧に確認しながら、無理のない関わり方を一緒に考えていきます。

症状や生活背景によっては、リハビリを中心に進めることで、

日常生活が楽になるケースも少なくありません。

再生医療を含めた治療の選択肢

近年注目されている再生医療についても、こうのす共生病院では必要に応じ、費用・リスクを十分にご説明の上、ご検討いただきます。

状態によっては、まずは保存療法やリハビリ、生活改善から始め、経過を見ながら再生医療を含めた最適な選択肢を一緒に考えていくことが大切です。

気づいたときが、相談のタイミング

大切なのは、「我慢するか、治療するか」という二択ではなく、今の自分に合った関わり方を見つけていくことです。

少しでも気になる違和感があるときは、「まだ大丈夫」と抱え込まず、気軽に相談してみてください。

その一歩が、これからの暮らしをより快適に保つきっかけになるかもしれません。

2026.02.02冬の乾燥が体に与える影響とは?のど・呼吸・嚥下・体調を守るために

2月は、一年の中でも空気が乾燥しやすい季節です。

乾燥というと肌荒れを思い浮かべる方が多いかもしれませんが、のどや気道、嚥下機能にも影響を与えやすく、体調全体に関わることがあります。

乾燥が嚥下に与える影響

乾燥はのどや口腔内の粘膜を弱らせ、飲み込みに違和感やむせを引き起こしやすくなります。

食べ物が喉に引っかかる感覚や、飲み込む際に違和感を感じることも。誤嚥(ごえん)のリスクも高まり、肺炎などの合併症につながる恐れがあります。

のどの違和感や咳が続いたり、呼吸が浅くなったり、飲み込みに時間がかかる・むせるといった症状が出たりすると、「なんとなく疲れやすい」「体を動かすのがおっくう」と感じることもあります。

これは、乾燥によって呼吸がしづらくなったり、体が緊張しやすくなったりすることが一因と考えられています。

冬に多い「小さな不調」を見逃さない

乾燥した空気は、のどや鼻の粘膜を弱らせ、ウイルスや細菌への抵抗力を下げてしまうことがあります。

その結果、

- 咳や痰が出やすい

- 声がかすれる

- 飲み込み時の違和感・むせ・喉の引っかかり

- 息苦しさを感じる

- 体力が落ちたように感じる

といった症状につながることがあります。

どれも日常生活では見過ごしがちな変化ですが、積み重なることで体調を崩すきっかけになることもあります。

日常生活でできる乾燥対策

冬の乾燥対策として、特別なことをする必要はありません。

日常の中で、次のような点を意識するだけでも違いが出てきます。

- 室内の湿度を40〜60%程度に保つ

- のどが渇く前に水分をとる

- 冷たい空気を直接吸い込まないよう、マフラーなどを活用する

- 睡眠をしっかりとり、体を休める

またこれ以外にも、体を冷やしすぎないこと、無理をしないことも、冬を乗り切る大切なポイントです。

気になる症状が続くときは

「年のせいかな」「冬だから仕方ない」と思っていた症状が、実は治療やケアが必要なサインであることもあります。

のどや呼吸の違和感、嚥下障害(むせ・飲み込みづらさ)、体力の低下が続く場合には、早めに医療機関へ相談することで、安心して日常生活を続けられることにつながります。

こうのす共生病院では、患者さん一人ひとりの状態を丁寧に確認し、必要に応じて耳鼻科・呼吸器内科・リハビリテーション科が連携しながら対応しています。

寒さと乾燥が続く季節だからこそ、ご自身の体の声に少し耳を傾けてみませんか。

2026.02.02県央地域大規模災害訓練に向けた実運用型事前訓練を実施しました

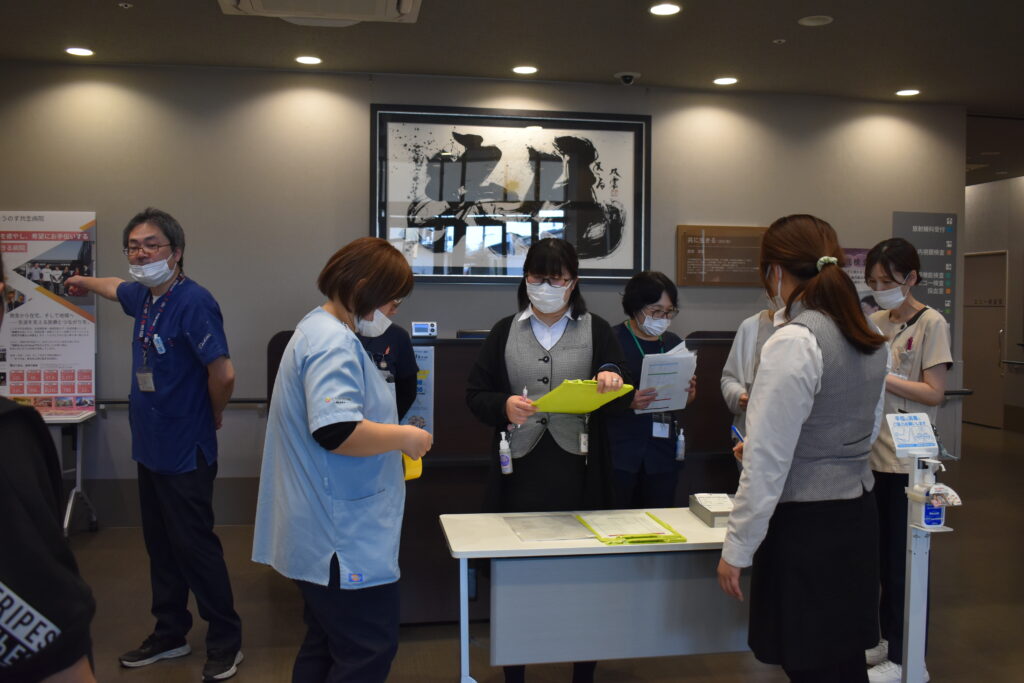

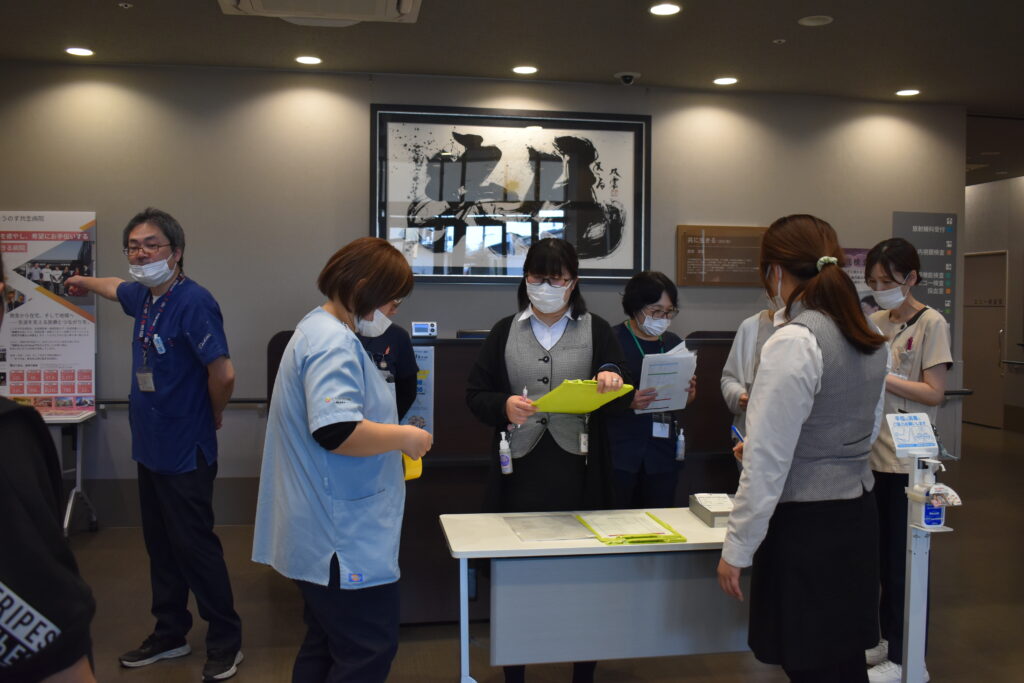

2026年1月24日(土)、当院では埼玉県鴻巣保健所管内で実施される「県央地域災害時保健医療訓練」の一環として、院内における実運用型の事前災害対応訓練を実施しました。

本訓練は、2026年10月12日に予定されている県央地域大規模災害訓練を見据え、実際の災害発生時を想定した初動対応から情報連携までを検証する「予行演習」として位置づけて実施したものです。

当日の訓練内容

当日の訓練内容

- 災害対策本部の立ち上げ手順確認

- トリアージエリアの設営および患者動線の確認

- 職員を模擬患者としたトリアージ実施

- 外部医療機関・鴻巣保健所との電話連絡訓練

- 災害医療情報システム(EMIS)への情報入力訓練

- 院内連絡体制および指揮系統の確認

平時の院内スペースを災害時動線として転用する想定も取り入れ、実際の運用に近い形で検証を行いました。

机上」ではなく「実運用」を重視した訓練

実際に災害対策本部を設置し、院内各部署への情報伝達を行うことで、マニュアル確認にとどまらない実践的な訓練を実施しました。

現場の配置、動線、連絡系統、情報共有の流れを実際に動かすことで、初動対応の遅れや情報伝達の課題など、災害時に起こり得るリスクを事前に可視化することができました。

10月本番訓練へ向けた次のステップ

今回の訓練で得られた課題や気づきを基に、

- 対応フローの見直し

- 役割分担の再整理

- 関係機関との連携体制の再確認

を段階的に進め、より実効性の高い災害対応体制の構築を目指してまいります。

地域医療を止めないという使命

こうのす共生病院では、災害時においても地域医療機能を可能な限り維持することを重要な使命と考えています。

今回の訓練成果は、行政機関や関係医療機関とも共有し、鴻巣市全体の災害対応力向上に貢献してまいります。

地域の皆さまの安心を守るため、今後も継続的な訓練と備えに取り組んでまいります。

2026.01.23韓国・大邱保健大学校の生徒の皆さんが当院のスマートホスピタルを見学

2026年1月15日、韓国の大邱保健大学校から生徒さんと先生総勢25名が、「デジタルを積極活用する先進病院」として当院を見学にいらっしゃいました。

当日、まずスマートホスピタルとしての取り組みを座学で詳しくご紹介し、その後院内を実際に回っていただきました。

看護科やリハ科など各部署のスタッフが熱心にご案内したところ、生徒さんたちはご自身の学びに関わる部分に特に注目され、「実際の運用はどうなっているのですか?」と次々に質問が飛び交いました。

こうのす共生病院では、こうした国際交流の見学を積極的に受け入れ、今後も地域の皆さまに安心して通っていただける先進的で温かい医療環境を整えてまいります。

2026.01.15整形外科新聞|膝や腰等の痛みでお悩みの方へ、当院で毎月配布中!

こうのす共生病院では、毎月『整形外科新聞』を発行し、院内で配布しています。

膝の痛みや腰痛、骨粗しょう症、スポーツ障害など、患者さまから多く寄せられる疑問に答える形で記事を作成しています。

このページでは、バックナンバーをまとめてご覧いただけます。

バックナンバー

2026年1月号|冬の活動量低下が膝に与える影響~ロコモは膝の変形の入り口です~

2026年号外|待ち時間を有効活用!「まだかな?」から「からだ喜ぶ時間」へ

2025年12月号|年末年始を安心に過ごすために~急な痛み・転倒・ケガに気をつけて~

2025年11月号|ひざが痛くなる前に!今すぐできるチェックポイントの紹介

2025年10月号|10月20日は「世界骨粗鬆症デー」~骨を丈夫にして元気に秋を楽しみましょう~

2025年9月号|ひざの痛み、がまんしていませんか?膝の痛みに悩む前に知ってほしいこと

2025年8月号|ひざの痛み、がまんしていませんか?こうのす共生病院 再生医療外来のご案内

ひざのお悩み外来のご案内

「歩くと膝が痛い」「階段の昇り降りがつらい」そんな声に応えるために、当院では 『ひざのお悩み外来』 を設けています。

膝の痛みは、加齢や関節のすり減り(変形性膝関節症)、スポーツや生活習慣による負担など、さまざまな原因で起こります。

放置すると進行して歩行困難になる場合もあるため、早期診断と適切な治療が大切です。

ひざお悩み外来:毎月第4木曜日

お悩みはLINEで気軽にご相談できます

「痛みが続いて不安…」

「どんな治療が合うかわからない…」

そんなお悩みがあれば、まずはお気軽にご相談ください😊

専門スタッフが内容を確認し、ご案内いたします。

🦵✨ LINEで相談する方法

① 下のボタンから友だち追加

② トーク画面に 「膝」 とだけ送信

\これだけでOK!/

「ひざのお悩み外来」問診フォームをお送りします📩

📍こんな方におすすめ

- 整形外科の受診を迷っている

- 再生医療に興味がある

- 手術せずに今の状態をなんとかしたい

- 痛みを悪化させたくない

悩んだその時が、治療を始めるタイミングです。

まずは一言、「膝」と送ってください😊

2026.01.14愛和病院様が当院のスマートホスピタルを見学

川越の愛和病院様が、当院のスマートホスピタルの取り組みについて見学に来院されました。

産科を中心とした医療現場においても、DXやシステム活用をどのように現場に落とし込んでいくかを検討されており、その参考として当院の実際の運用例を見てみたい、ということでお越しいただきました。

当日は約2時間にわたり、当院で導入しているシステムの使い方や運用の工夫についてご紹介しました。

単なる説明にとどまらず、「現場ではどう感じているのか」「導入時のハードルは何だったのか」「職員の反応はどうだったのか」など、多くのご質問をいただき、非常に活発な意見交換の時間となりました。

特に、ポケさぽやPHR(パーソナル・ヘルス・レコード)を導入したことで、

- 患者さんとの関わり方がどう変わったか

- 職員の負担感や反応はどうだったか

- 現場に定着するまでに意識した点

といった部分については、具体的な運用面を中心に関心を持っていただきました。

また、当院としても、愛和病院様がすでに取り組まれている工夫や考え方を共有していただき、「自分たちでは当たり前になっていたことを、改めて見直すきっかけ」にもなりました。

同じ医療現場だからこそ共感できる課題や悩みも多く、互いに学びのある貴重な時間だったと感じています。

鴻愛会では、スマートホスピタルの取り組みを「システムを入れること」自体を目的にするのではなく、働く職員の環境を少しでも良くすること、そしてその先にある、地域の皆さまへのより良い医療提供につなげることを大切にしています。

今回の見学を通じて得られた気づきやご意見も、今後の取り組みにしっかりと活かしながら、これからも現場に根ざしたスマートホスピタルを目指して、取り組みを進めていきたいと考えています。

2026.01.06再生医療を安心して受けていただくための「手術室のはなし」

手術をしない治療法なのになぜ手術室?と思う方もいらっしゃるかもしれません。

再生医療の中でも、SVF・MFATはご自身の脂肪を処理し患部に注入します。

脂肪を採取する際には手術室で行います。

今回は当院の手術室をご紹介したいと思います。

写真を見ながら、イメージしてもらえたらうれしいです。

まず、再生医療にかかわる施術では、患者様の脂肪を扱うため、手術室の清潔さや温度管理とてもが大事です。

そこで空気の流れや温度を一定に保つシステムを使っていて、ほこりが入りにくいように工夫しています。

といっても、大きな機械があるわけではなく、すっきりとした普通の手術室なので「明るくてきれい」と言っていただくこともあります。

緊張を少しでも和らげることが出来るよう、ご希望があればお好きな曲をおかけすることもできます。

遠慮なくご相談ください。

脂肪吸引を行い採取した脂肪は、丁寧に扱う必要があります。

そのためのスペースや器械を手術室内に準備して、温度や衛生面に気を配りながら作業できるようにしています。

大げさな特別室というよりは、必要なものが手に取りやすく置いてある作業台のような雰囲気です。

細かい部分ですがこうした環境づくりがとても重要だと考えております。

再生医療の分野は日々アップデートされています。当院でも新しい知識を学んだり、設備を見直したりしながら安心して治療を受けていただける環境を目指しています。

写真と一緒にご覧いただくと、少しでも安心感が伝わるかなと思っています。

当院では脂肪吸引だけでなく、整形領域の様々な手術も行っております。

そのご紹介はまた、次の機会に。

まずはご相談ください

再生医療はすべての方に適応となるわけではありませんが、当院では丁寧な診察とご説明を心がけています。

「どんな治療か知りたい」「手術以外の選択肢を探している」など、お気軽にご相談ください

再生医療外来:毎月第4木曜日

再生医療が、これまであきらめていた「動ける日常」への一歩となることを願っています。

再生医療は、手術以外の新たな選択肢として注目されている治療法です。

当院では、患者さん一人ひとりの症状や生活背景に合わせた治療を大切にし、これからも地域に根ざした再生医療の提供に努めてまいります。

当院の「再生医療まるわかりBOOK」をご希望の方に配布しております。

お気軽にご相談ください。

お悩みはLINEで気軽にご相談できます

「痛みが続いて不安…」

「どんな治療が合うかわからない…」

そんなお悩みがあれば、まずはお気軽にご相談ください😊

専門スタッフが内容を確認し、ご案内いたします。

🦵✨ LINEで相談する方法

① 下のボタンから友だち追加

② トーク画面に 「膝」 とだけ送信

\これだけでOK!/

「ひざのお悩み外来」問診フォームをお送りします📩

📍こんな方におすすめ

- 整形外科の受診を迷っている

- 再生医療に興味がある

- 手術せずに今の状態をなんとかしたい

- 痛みを悪化させたくない

悩んだその時が、治療を始めるタイミングです。

まずは一言、「膝」と送ってください😊

2025.12.23病院が畑でつくる、もう一つの“居場所”

世代を超えた交流が生まれた「こうのすえん」収穫イベントを開催

2025年12月21日、地域と病院をつなぐ畑活動「こうのすえん」にて、冬の収穫イベントを開催しました。

病院職員、地域の方、デイホス利用者様など約10名が参加し、畑作業を通じて世代を超えた自然な交流が生まれました。

ほのぼのとした笑顔あふれる時間

寒さの中でも穏やかな雰囲気が続き、作業の合間に参加者同士が自然に声をかけ合う姿が見られました。

年齢や立場を超えた会話が広がり、畑に立つと不思議と会話が生まれる。そんな空気感でした。

さらに近隣で畑作業をされていた地域の方から、「よく頑張っているね」と声をかけられ、かき菜の茎を分けていただきました。

この何気ないやり取りで、活動が地域に根づき始めていることを実感しました。

「見守る側」から「関わる側」へ

これまで椅子で見守っていたデイホス利用者様が杖を使いながら畑を歩き、野菜の茎分けや子どもたちとの交流に参加する姿が見られました。

無理のない範囲で役割を持つことが、自信や生きがいにつながっていると感じました。

医療の枠を超えた「暮らしの支え」

畑活動を通じて、地域交流・役割づくり・さりげない見守りが同時に実現しています。

人と人がつながる場そのものが暮らしを支える、こうのすえんはそんな考えのもと続けられています。

12月21日のイベントは、まさに「人と人がつながる畑」らしい一日となりました。

こうのす共生病院では、今後も地域とともに歩む活動を続け、医療の枠を超えた暮らしの支え方を実践してまいります。

2025.12.09GOODおせっかいAWARD2025

推しおせっかい10選「変化の兆し発見賞」受賞のご報告

このたび、医療法人社団鴻愛会ソーシャルグッドプロジェクト「こうのすえん」が

GOODおせっかいAWARD2025 推しおせっかい10選「変化の兆し発見賞」 を受賞しました。

まず初めに——心からの感謝をお伝えします

今回の受賞は、

畑の持ち主ご夫婦・ご家族、地域の皆さま、

日々の業務の合間に関わってくださる職員、

クラウドファンディングで専従コミナス採用を支えてくださった支援者の皆さま、

そして全国でコミナスを広げるCNCの皆さまなど、

本当に多くの方の“おせっかい”と“応援”が重なって生まれた成果です。

「こうのすえん」は、畑という場所を通して

“やりたい”が芽生え、“つながり”が生まれ、“役割”が育っていくプロジェクトです。

この取り組みをここまで育ててくださった皆さまに、心より御礼申し上げます。

今回の三重県視察・アワード参加で得た3つの学び

受賞はゴールではなく、活動を深めるための大きなヒントとなりました。

私たちが持ち帰った学びを、3つにまとめてご報告します。

①“やりたい”の奥には、その人の物語がある(前日訪問)

いなべ暮らしの保健室の皆さまから、住民の「小さなやりたい」の背景にある人生や価値観に寄り添う姿勢を学びました。

やりたいを叶えることは、その人の生き方を尊重すること。

コミナスの核となる本質を改めて確認できた学びでした。

②医療 ✕ コミナスが生む独自の価値

アワード参加者との対話を通じて、医療機関としてコミナスに取り組む意味を強く再認識しました。

- “変化の兆し”に気づきやすい

- 安心して本音を話していただける

- 家族の不安も含めて支えられる

- 専門職との連携で安全に挑戦できる環境をつくれる

といった声を多くいただきました。

医療とコミナスの両輪だからこそ、人の“やりたい”と“不安”を丸ごと支えられる。

この掛け合わせの可能性は、今後の活動を形づくる大きな示唆となりました。

③人が動き出すのは “役割” と “信頼” があるとき(交流会の学び)

当日の交流の中で、二つの印象的な声がありました。

●役割は、最期まで人を前へ進ませる

身体が思うように動かなくても

「俺がやらなきゃ誰がやるんだ」と草刈りに向かった高齢男性の話は、

“役割の力”がどれほど人を動かすかを私たちに教えてくれました。

●小さなおせっかいは信頼を土台に連鎖していく

気づきをメモで渡す、ほめる、小さな贈り物を次へつなぐ——

そんな些細なふるまいが人を動かし、新しい力を生んでいく。

日々のふるまいから育つ“信頼”こそコミナスの原動力である。

その実感を胸に持ち帰りました。

最後に 〜学びを今後の活動へ〜

受賞と三重での出会いを通じて得た気づきを、これからの活動に生かしていきます。

- “やりたい”の奥にある物語まで丁寧に聴くこと

- 医療 ✕ コミナスの強みを活かし、安全に挑戦できる環境をつくること

- 日々のふるまいで信頼を育て、役割が生まれる関わりを続けること

地域の皆さまとともに、「おせっかいで人と街を元気にする」 という思いをこれからも形にしてまいります。

今後とも、「こうのすえん」をはじめ鴻愛会Social Goodプロジェクトを温かく見守っていただけましたら幸いです。